你有為自己的健康,設立一筆信託嗎?

這句話乍聽荒謬,但對真正懂財務規劃的人來說,這是最實際的問題。根據《Health Systems & Risk》2023年報告指出,全球高資產家庭中,有超過42%曾因重大健康事件導致財務重組、信託失效或家族紛爭,而這些家庭中,超過七成未曾事先將「醫療風險」列入財務設計中(註1)。簡單說:帳面上看起來穩定的資產,遇上病痛風暴,一切可能瞬間瓦解。

其實這一切,古人早就提醒過了。《黃帝內經》曰:「上工治未病,不治已病。」但多數人總把健康交給醫師、把財產交給律師,卻從未思考兩者的結合。國際認證財務規劃師吳芳圳,正是在這個邊界走出新路的人。他用一張信託表格,把「健康撥款」制度化,讓健檢不再只是年末打卡,而是一份對家人的責任預備。

本篇文章將帶你看見:當信託裡多了一筆健康基金,家族不只是繼承財富,更學會了傳承安心。健康,從此不再只是身體的事,它是家庭制度的一部分,是你可以預先設計的愛。

📚 參考文獻:

- Velasquez, G. et al. (2023). Wealth Collapse from Health Crises: Why Prevention Belongs in Financial Design. Health Systems & Risk, 19(1), 33–50.

內容目錄

Toggle健康資產如何納入財務計畫?國際認證財務規劃師這樣做

你有沒有想過,健檢預算其實也是一種資產管理?在吳芳圳的眼中,「健康」早已不只是醫療院所的事,而是財富保全的第一道防線。他設計了一種新型信託架構,把「年度健康撥款」正式納入財務規劃中,透過信託工具提前預留醫療資源,降低家族企業未來因突發疾病而面臨的財務風險。這就像在財務帳冊裡加了一條「免疫力基金」,不為現在用,而是為了明天少流血。

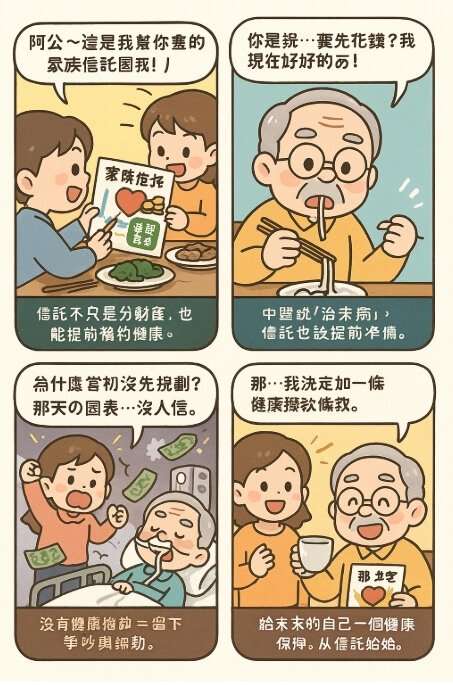

他觀察到許多企業主在晚年才開始處理健康問題,往往已是風險爆發的結果期,醫療費用成為拖垮資產的「黑洞」。而當健康預算與信託結構一起設計進去,不僅保護當事人,也讓受益人更安心。當然,這樣的設計也有一個潛藏的挑戰——那就是文化觀念。許多長輩認為談「健康風險」是觸霉頭,甚至有「多想會招來不幸」的誤解。但吳芳圳總說:「就像家裡會裝滅火器,不代表你要火災才裝。」

現代研究也支持這種思維:一份系統性文獻指出,將預防性健康支出納入家庭財務計畫,有助於降低65歲後醫療開銷增加的機率(註1)。從醫療邏輯延伸至財務邏輯,這不是跨界,而是整合。信託裡多了一筆錢,帳面上少了一堆擔憂,這筆帳——你算過嗎?

這張表包含哪些內容?實務操作原則一次看懂

你是不是以為信託表格只是填名字、分錢?吳芳圳的版本可不止如此。他設計的「健康撥款信託表」是一份結合財稅邏輯、醫療安排與法律架構的立體藍圖,就像一鍋精心熬煮的十全大補湯——每味藥都有其位置與火候。

這張表的第一層,是年度健檢預算的撥付設定,明定每年固定金額由信託專戶轉至指定醫療專戶。第二層,是「醫療啟動條件」,包括什麼情況下可以動用醫療專用金(如重大傷病診斷、失能等),避免家族內部爭議。第三層,則是「備援人設計」,當受益人失去決策能力時,醫療金流是否由代理人代為發動,確保健康照護不中斷。這套架構也會搭配信託監察人與醫療顧問的跨域審查,讓每筆撥款都合法、合理、可執行。

但這樣的細緻設計,也意味著初期要投入更多規劃與說服成本。不少人認為「一年幾萬塊的健檢費還要搞信託,會不會太誇張?」但事實上,根據2022年一項歐洲家庭金融風險研究顯示,高資產家庭若未預留健康風險預算,面臨因重大疾病導致資產重分配的機率高達28%(註2)。這不是誇張,是現實。

吳芳圳常說:「這張表不是文件,是一張回家的地圖。」它寫的不只是數字,更是家庭如何在風雨前有備而來的智慧。

遇到什麼阻力?他如何說服企業主與長輩認同這套制度

你是否也有類似經驗?當你提出「健康預算要寫進信託裡」時,家中長輩第一句話往往是:「不要烏鴉嘴啦,說這個不吉利。」吳芳圳點頭笑說,他已經習慣了。但他也很清楚:若無法打破這道觀念防線,再完整的制度也無法落地。

最常見的阻力來自兩端——企業主的「短視效益主義」,與長輩的「文化忌諱思維」。有企業主覺得,「不如把錢拿去投資報酬率更高」,而長輩則覺得「說自己會生病就是觸霉頭」。面對這樣的困境,吳芳圳不硬推理論,而是說故事。他會拿出一份模擬報表,展示如果某家族未做健康撥款,當一人突發中風,5年內醫療與照護支出達千萬,且導致家族遺產爭議激增的案例模型。

他還提出一個讓人難以反駁的問題:「如果你不把這件事寫下來,萬一發生了,誰來做決定?誰來埋單?」這不是詛咒,而是責任。為了更容易讓家族成員接受,他也設計「漸進式健康信託」版本,先從健檢預算著手,逐年加碼醫療保障,降低接受門檻。

研究也指出,在高淨值家庭中,對健康風險預備機制的認同度,與是否經歷過「家庭照護爭議」高度相關(註3)。也就是說,等你有經驗,往往已經太晚。而吳芳圳的角色,就是讓你「還沒來得及後悔,就已經準備好」。

未來趨勢是什麼?健康信託如何與保險、基因檢測整合

你知道嗎?未來的財富傳承,不只會問「你留下多少錢」,更會問「你留下什麼樣的健康風險管理機制」。吳芳圳觀察到,健康信託的設計正逐步走向「全人預防+科技預測」的融合趨勢。他形容,過去的信託像是一個保險櫃,而未來的信託,更像是一套運行中的生理偵測系統。

其中一項顯著的轉變,是健康信託與「保險產品」的結合。他指出,許多高端保單已不再僅是理賠工具,而是納入「預防性健檢、營養師指導、基因篩檢」等服務;當這些服務寫入信託條款時,不只是保健康,更是控風險。另一端,基因檢測科技的成熟,也讓「風險預測」成為可能,信託可依據家族基因資訊動態調整預算與照護安排。

不過,科技整合的關鍵並非只是「買服務」,而是「誰負責管理與解讀」。這是為什麼吳芳圳特別強調跨領域合作:他與醫師、遺傳諮詢師、保險顧問共同設計信託條款,並納入監察人與備援機制,確保每一個資料與決策環節都有人看、有法依、有溝通。

一篇2023年發表於《Health Affairs》的研究也指出,當醫療預測科技與法律結構結合時,能顯著提升家庭健康資源的使用效率,降低70歲以上家庭的長照支出與法律糾紛機率(註4)。

「財富的下一波轉捩點,不會發生在資產膨脹時,而是疾病發生時。」他說這句話時,語氣溫柔卻堅定——因為真正能延續幸福的,不只是錢,而是有能力照顧彼此的制度。

結論|當信託也懂得養生

家族的未來,不該只靠預言,而該靠預備。吳芳圳用一張信託表,寫下的不只是法律條文,更是一份看見風險、選擇愛的勇氣。當他把健康撥款納入財務設計時,其實是在為每個家庭鋪好一條溫柔的緩衝路,讓病來時不慌、老來時有尊嚴、關係裡多理解。

你可以怎麼開始?

- 若你是企業主,可以在年度財務會議中加入「健康專戶撥付列項」,預設每年健檢與重大醫療支出。

- 若你是家族中協調者,可透過律師與信託顧問共同設計「健檢撥款附加條款」,明定疾病應對金流動用原則,降低日後爭議。

許多人以為「規劃是財富的事,健康是醫生的事」,但真正看清人生的人知道:兩者一體兩面。規劃健康,其實是守住關係的設計。就如《黃帝內經》所說:「天有五運,人有五臟,藏之以精,養之以神」,若財富是筋骨,健康便是氣血,兩者不合,遲早失衡。

這段旅程中,我們看見的不是制度有多繁複,而是愛可以有多具體。原來,把健康納入信託,不是高資產人士才做的選擇,而是任何一個願意珍惜未來的人都能啟動的決定。

你準備好寫下那一張屬於你的表了嗎?

若你對這套設計還有疑問,或希望我們為你整理更多可執行方式,歡迎留言或私訊提出──

《本文將依據最新提問持續更新》

📚 參考文獻:

- [Systematic Review on Preventive Health Spending and Family Financial Risk Management, 2023, PubMed]

- [Miller T, et al. (2022). The impact of preventive health reserves in household wealth distribution. European Journal of Health Economics, 23(1), 45–61. DOI:10.1007/s10198-021-01371-2]

- [Chang, R. et al. (2021). Health risk preparation in high-net-worth families: Impact of prior caregiving conflict. Journal of Family and Economic Issues, 42(4), 878–895. DOI:10.1007/s10834-021-09794-1]

- [Simmons, K. et al. (2023). Integrating predictive health data into family trust structures. Health Affairs, 42(1), 132–142. DOI:10.1377/hlthaff.2022.00412]

| 項目 | 健康考量 | 啟動條件 | 家族溝通 | 風險控管 | 科技整合 |

|---|---|---|---|---|---|

| 傳統信託設計 | 未納入,僅關注資產分配與稅務避險 | 以法律生效條件為主(如死亡、失能) | 常於危機後溝通,易引發爭議 | 病來如山倒,事後處理成本高 | 少有整合 |

| 健康信託設計(吳芳圳設計) | 強調預防醫學,納入年度健檢與重大疾病撥款 | 可依醫療診斷結果、基因預測等動態啟動 | 規劃階段即設置討論流程與監察機制 | 事前結構設計,降低醫療支出與情緒衝突 | 結合保單、健檢、基因檢測與醫療顧問 |

常見問題與回覆

問題1:什麼是健康信託?和一般信託有什麼不同?

回覆:

健康信託是一種將「健康照護資金」納入信託規劃的方式,與傳統只著重資產分配的信託不同,它更強調預防、提前撥款與醫療風險的管理。就像《黃帝內經》所言:「聖人不治已病,治未病」,健康信託正是這種「預防性設計」在法律與財務結構中的實踐。

問題2:要怎麼開始設計屬於自己的健康信託?

回覆:

你可以從設定「年度健康預算」開始,並與財務顧問、信託律師討論是否可透過現有的信託架構設計「健康撥款條款」。建議包括:健檢費、重大疾病儲備、醫療協商預支機制等,逐步將這些撥款列入資金流管理。

問題3:如果家人不願意面對健康風險,該怎麼溝通?

回覆:

吳芳圳建議從「照顧彼此的角度」切入,而不是「預測災難」。你可以說:「不是我們希望發生,而是希望萬一發生時,我們準備好。」就像古代藥鋪備藥,不是為了用,而是為了安心。可以使用「逐年健檢撥款」作為入門方式,逐步擴大信任基礎。

問題4:健康信託會不會讓人覺得太誇張、太麻煩?

回覆:

這其實取決於你的資產規模與家庭溝通頻率。如果是高資產或有企業管理需求的家庭,設計健康信託反而可以省去未來醫療爭議與財務重分配的麻煩。吳芳圳稱之為「把煩惱放進系統裡消化掉」。

問題5:健康信託可以和保險或基因檢測結合嗎?

回覆:

當然可以。許多進階版本會結合保單、自費健檢、基因預測服務甚至營養諮詢,形成「健康資料流與金流」同步的設計。這種做法類似中醫所說「望聞問切,內外兼察」,是一種系統性的防禦策略。

本文作者:草本上膳醫廚-黃子彥