你有沒有過那種感覺——被緊緊擁抱時,反而覺得自由?

在繩縛的世界裡,每一次拉緊與鬆開,都像一場呼吸之間的信任實驗。當繩子貼上肌膚,不只是身體被包覆,更像是情緒被允許流動。那是一種被凝視、被理解、又被安全接住的狀態。

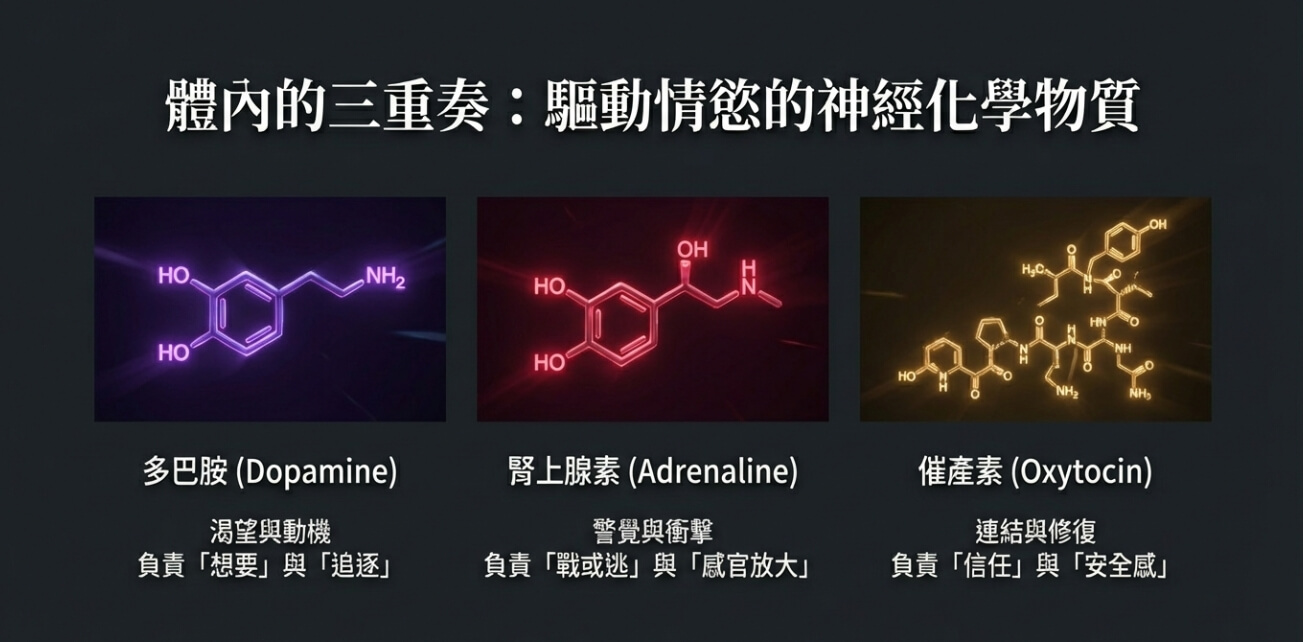

神經學家發現,這樣的互動能刺激多巴胺與催產素分泌,讓人感受到愉悅與依附(註1)。多巴胺讓我們渴望靠近,催產素則讓我們願意放下防備——兩者交織,形成「親密幾何」的內在秩序。

而對某些人來說,繩縛就像是一種身體的冥想:在緊繃與釋放之間,他們重新找到與自我的對話節奏。

繩結,是畫筆;肌膚,是畫布。當人願意被理解的那一刻,藝術與醫學的界線消融——

留下的,只是那份靜靜的、深刻的自由。

參考文獻:

- Wuyts E, De Neef N, Coppens V, et al. (2020). Between Pleasure and Pain: A Pilot Study on the Biological Mechanisms Associated With BDSM Interactions in Dominants and Submissives. The Journal of Sexual Medicine, 17(4), 784–792. doi:10.1016/j.jsxm.2020.01.001.

內容目錄

Toggle那一刻,她說「我被看見」:繩縛的情緒張力與親密連結

你有感受過那種被深深凝視的瞬間嗎?繩縛的世界裡,每一條繩子都像是另一種語言——拉緊的時候,是信任的試煉;放鬆的瞬間,是安全的回應。對某些人來說,那不是被「限制」,而是被「理解」的開始。心理學家稱這種體驗為「身體化共感」(embodied empathy),當觸覺與情緒重疊,大腦會啟動與親密行為相同的神經通路,釋放出催產素與多巴胺(註1)(註2)。這些化學物質讓我們感到被接納,也促進依附與情緒穩定。

然而,這種「被看見」的經驗必須建立在安全與共識之上。若忽略安全字或界線溝通,緊繃的繩子就可能不再是藝術,而成為心理與身體的壓迫。中醫《靈樞·本臟》有言:「悲則氣消,喜則氣緩」,情緒的起伏能影響氣血的流向。當信任被維持、氣順而不滯,繩縛反而能成為一場溫柔的修復——在被束縛的靜默裡,重新遇見那個柔軟、真實的自己。

多巴胺與催產素:親密幾何的神經生理學

你知道嗎?當繩索慢慢收緊、皮膚被輕輕包覆時,大腦其實正在啟動一場微妙的化學舞蹈。研究指出,這種受控的張力能刺激多巴胺釋放,帶來愉悅與專注,同時促進催產素分泌,增強信任與依附感(註3)(註4)。在神經生理學上,這被視為「壓力—獎賞雙路徑」的協奏:短暫的緊張使皮質醇上升,而伴隨的催產素回饋則幫助平衡焦慮,創造出一種「安全的亢奮」。

但若節奏太快、壓力過強,這場舞就可能失衡——皮質醇過高反而會導致心率加快、焦慮升高。這也是為什麼在繩縛過程中,呼吸與節奏比技術更重要。中醫認為「緩則氣順」,當呼吸與意念同頻,體內氣血與激素的流動才會自然協調。最理想的繩縛狀態,不是追求極限,而是找到「被看見、又能呼吸」的平衡點——那是身體與心靈同時釋放的時刻。

身體界線與心理安全:Aftercare 為什麼能讓心更安穩

當繩結解開後,真正的連結才開始。Aftercare——事後照護——是BDSM文化裡最被低估,卻最具療癒力的一環。它不只是擁抱或擦拭汗水的溫柔動作,更是讓荷爾蒙與情緒慢慢回到穩定軌道的「神經修復期」。研究指出,親密互動後的擁抱與言語安撫能有效降低皮質醇濃度,並維持催產素的高峰,使身心逐步進入放鬆狀態(註5)(註6)。

從醫學角度看,Aftercare像是副交感神經的「回家指令」,協助血壓、呼吸與心率回復常態。從心理層面看,它是一場信任的延續——在釋放的身體裡,重新確認彼此的安全感。若忽略這段緩衝,可能出現情緒低落、暈眩或「sub-drop」現象(即心理與生理脫節的暫時性倦怠)。中醫則稱「氣亂則神疲」,照護的目的,就是讓氣血再度調和,讓人安然回到自我之中。你會發現,繩子放下後,那份親密,其實才剛開始。

幾何秩序與美感效應:當規則感撫平內在雜訊

你有沒有發現,當視線隨著繩索的幾何線條移動時,心裡會不自覺地安靜下來?心理學稱這為「秩序感平衡效應」。當人看見對稱、連續、或重複的形狀時,大腦伏隔核與前額葉會同時被啟動,這正是感受到「美」與「安全」的神經反應(註7)。龜甲縛的線條設計,正以此為基礎——它不是單純的束縛,而是一種能讓人回到穩定節奏的身體冥想。

《黃帝內經·素問》有言:「五色養形」,後世醫家由此延伸出「形不足者,補之以色」的觀點——認為美與色彩能調和氣血、安養心神。當繩結的秩序與皮膚的呼吸節奏相合,就像氣在脈間緩緩流動,讓內在的焦慮與雜訊逐漸沉靜。

在這樣的時刻,繩縛不再是挑戰身體的極限,而是讓人以形之美,找回被生活消磨的心神平衡。那條條交錯的線,就像生命的紋理——當它被重新梳理,人也重新感覺到完整。

結論:在科學與情感之間,學會穩定的靠近

繩縛教會我們的,其實不只是信任。它是一場關於「張力與平衡」的身體實驗,也是一次心靈的回歸。

神經學研究顯示,適度的壓力能刺激多巴胺與催產素分泌,讓人同時保持覺醒與安心。這種「安全覺醒」狀態,有助於情緒調節與關係穩定;在中醫語境中,《醫學衷中參西錄》亦言:「形動則氣行,氣行則神安。」——意指身體的節奏與呼吸,是安定心神的根基。

當關係緊繃時,退一步,讓對方有呼吸的節奏。這並非逃避,而是另一種「穩定的靠近」。就像繩結的鬆與緊、快與慢,都是一場溝通。

試著在生活裡這樣練習:

🌬 每天用三分鐘觀察自己的呼吸節奏——吸三秒、吐五秒,讓氣血緩行;

💬 面對衝突時,給彼此片刻間隙,讓對話有節奏、有呼吸。

最美的連結,不是靠力氣,而是靠理解。

繩縛的美學提醒我們:親密從來不是佔有,而是看見對方在界線裡依然自在。

願你在每一次緊繃與鬆開之間,都能感受到那份安靜的力量——讓關係柔軟,讓自己回到中心。

《本文將依據最新提問持續更新》

| 面向 | 繩縛情境(Shibari/Kinbaku) | 日常實踐(無繩版) | 風險與注意 |

|---|---|---|---|

| 目標 | 建立親密連結、被理解的安全感 | 穩定情緒、提升關係互信 | 目標不明易導致落空感 |

| 核心節奏 | 拉緊—停頓—鬆開(節律引導) | 吸3秒—吐5秒(呼吸節律) | 過快過緊=焦慮與心率上升 |

| 神經化學 | 多巴胺↑、催產素↑、短暫皮質醇↑ | 多巴胺穩定、催產素由擁抱與眼神交流提升 | 節奏失衡→皮質醇過高、情緒波動 |

| 情緒效果 | 專注、被看見、信任增強 | 焦慮下降、情緒調節、睡眠穩定 | 缺乏共識→羞恥/挫折感 |

| 溝通SOP | 事前界線+安全字+過程核對+事後回饋 | 對話規則:說感受不貼標籤、輪替發言、時間限制 | 無安全字/無回饋→誤解升高 |

| Aftercare | 擁抱保暖、補水、評估麻木/暈眩、情緒安撫 | 散步5–10分、溫飲、情緒命名、隔日追蹤訊息 | 忽略Aftercare→sub-drop/情緒低落 |

| 身體安全 | 避開頸部/胸廓過度壓迫、注意神經走向 | 姿勢交替、避免長時間同一壓點 | 麻木刺痛需立刻停並評估 |

| 美學與秩序 | 龜甲對稱、線條導引「被包容」的意象 | 桌面收納、燈光與色彩營造秩序感 | 過度追求完美→控制感加劇 |

| 工具與材質 | 繩材選擇(麻/棉/合成)、長度與保養 | 毛毯、眼罩、柔光燈、舒適音樂 | 不潔材質/粗糙邊緣→皮膚拉扯 |

| 適合族群 | 熟悉共識、願意訓練節奏與信任的伴侶 | 想在日常建立情緒節律與互信的關係 | 慢性疼痛/循環不良者需先諮詢 |

| 退出機制 | 安全字(紅/黃/綠)、立即解繩流程 | 「我需要暫停3分鐘」的口語約定 | 無退出機制→無助與失控感 |

| 成功指標 | 過程中可呼吸、結束後安穩與親密提升 | 衝突下降、睡眠與情緒穩定、互動更柔軟 | 指標惡化→回顧節奏與SOP |

常見問題與回覆

問題1:繩縛為什麼會影響情緒?

回覆:繩縛的拉力與節奏能刺激大腦釋放多巴胺與催產素。多巴胺讓人感到愉悅與專注,催產素則建立信任與安全感。從中醫角度來看,「喜則氣緩」,情緒舒展有助於氣血流通,因此在安全的繩縛情境中,情緒往往能被釋放並獲得安定。

問題2:Aftercare 為什麼這麼重要?

回覆:Aftercare 是身心的「回穩階段」。當繩縛結束後,皮質醇會短暫升高,若不及時調整可能導致情緒低落或疲憊。擁抱、補水與傾聽能協助副交感神經啟動,讓身體恢復平衡。中醫所謂「氣順則心安」,事後的關懷能讓氣機重新流暢,避免「氣滯」帶來的情緒失衡。

問題3:如果繩縛時感到焦慮或呼吸不順該怎麼辦?

回覆:立刻使用安全字或手勢示意停止。焦慮常來自呼吸被限制或緊繩過度壓迫胸口。可以透過「吸三秒、吐五秒」的緩呼吸節奏來安撫神經系統,同時調整繩位與姿勢。若出現暈眩或手腳麻木,應立即解繩、平躺休息,必要時尋求醫療評估。

問題4:繩縛能被視為一種情緒療癒方式嗎?

回覆:可以,但前提是「雙方共識與心理安全」。研究顯示,安全情境下的繩縛能降低壓力荷爾蒙、增進伴侶間的親密感與情緒連結(註2)。它更像是一種「身體化冥想」,在繩結的節奏中,人學會觀察自己的界線與信任。

問題5:如何在日常生活中練習繩縛帶來的平靜?

回覆:不一定要真的用繩子。可以透過「節奏呼吸」與「專注感官」來模擬繩縛的安定感。例如每日3分鐘:吸氣3秒、停頓2秒、吐氣5秒,感受身體重量與當下的安全感。這樣的節律訓練能活化副交感神經,幫助情緒穩定與睡眠品質。

參考文獻:

- Wuyts E, Morrens M. (2022). The Biology of BDSM: A Systematic Review. The Journal of Sexual Medicine, 19(1), 144–157. doi:10.1016/j.jsxm.2021.11.002.

- Sagarin BJ, Cutler B, Lawler-Sagarin KA, Matuszewich L. (2009). Hormonal Changes and Couple Bonding in Consensual Sadomasochistic Activity. Archives of Sexual Behavior, 38(2), 186–200. doi:10.1007/s10508-008-9374-5.

- Wuyts E, De Neef N, Coppens V, et al. (2020). Between Pleasure and Pain: A Pilot Study on the Biological Mechanisms Associated With BDSM Interactions in Dominants and Submissives. The Journal of Sexual Medicine, 17(4), 784–792. doi:10.1016/j.jsxm.2020.01.001.

- Strizzi JM, Øverup CS, Ciprić A, Hald GM, Træen B. (2022). BDSM: Does It Hurt or Help Sexual Satisfaction, Relationship Satisfaction, and Relationship Closeness? Journal of Sex Research, 59(2), 248–257. doi:10.1080/00224499.2021.1950116.

- Sagarin BJ, Cutler B, Cutler N, Lawler-Sagarin KA, Matuszewich L. (2009). Hormonal Changes and Couple Bonding in Consensual Sadomasochistic Activity. Archives of Sexual Behavior, 38(2), 186–200. doi:10.1007/s10508-008-9374-5.

- Botta D, Nimbi FM, Tripodi F, Silvaggi M, Simonelli C. (2019). Are Role and Gender Related to Sexual Function and Satisfaction in Men and Women Practicing BDSM? The Journal of Sexual Medicine, 16(3), 463–473. doi:10.1016/j.jsxm.2019.01.001.

- Zeki S. (2020). Clive Bell’s “Significant Form” and the neurobiology of aesthetics. Frontiers in Human Neuroscience, 14:550. doi:10.3389/fnhum.2020.00550.

本文作者:GCM上醫預防醫學發展協會 數位編輯部

共同作者: 兩性藥師奶酪糕

總編輯:草本上膳醫廚-黃子彥

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。