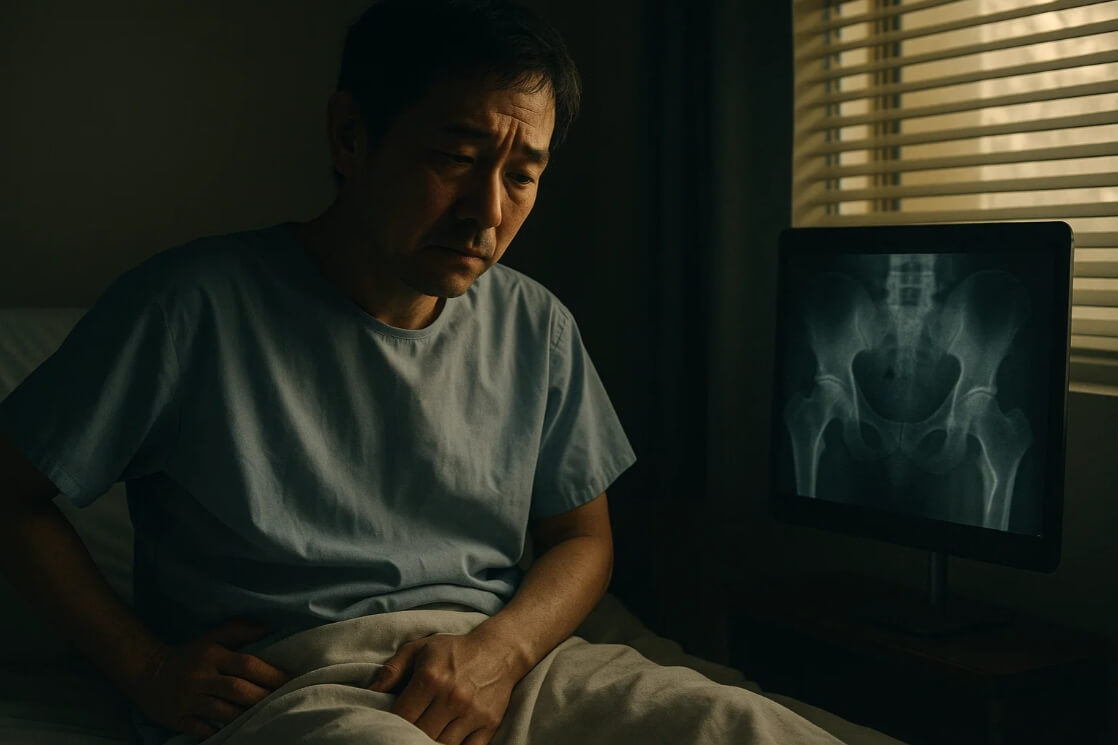

那天,他只是走下樓梯時滑了一下。沒有巨大的疼痛,沒有任何骨裂聲。

他以為只是扭傷,卻沒想到,這一摔改變了他的餘生——從那以後,他的步伐再也回不到過去。

人的骨頭,就像信念——不常被看見,卻默默撐起一生的重量。

在忙碌的生活裡,我們花時間保養臉、練肌肉、做心理調整,卻很少問一句:「我的骨頭,還撐得住嗎?」

其實,骨質流失常在無聲中發生。《黃帝內經》說:「形不足者,溫之以氣;精不足者,補之以味。」

當營養與氣血日漸匱乏,骨架也會跟著失去根基。

研究也給了清楚的提醒:Annals of Internal Medicine (2023) 的系統性綜述指出,骨密度下降與椎體、髖骨骨折風險上升明確相關,

而許多案例都發生在「看似輕微的跌倒」之後——真正左右結果的,往往不是年齡,而是長期忽略(註1)。

JAMA 2025 亦強調,早期覺察與介入,能有效降低骨折率並維持行動力(註2)。

10 月 20 日的世界骨質疏鬆日,不只是提醒去做檢測,更像一封邀請函:

放慢腳步,照顧那副默默支撐你的骨架,讓生命重新站穩。

參考文獻:

- Ayers C, Kansagara D, Lazur B, et al. Effectiveness and Safety of Treatments to Prevent Fractures in People With Low Bone Mass or Primary Osteoporosis: A Living Systematic Review and Network Meta-Analysis for the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2023;176(2):182–195. doi:10.7326/M22-0684

- Morin SN, Leslie WD, Schousboe JT. Osteoporosis. JAMA. 2025;333(6):509–531. doi:10.1001/jama.2024.21653

內容目錄

Toggle那次跌倒之後,他才知道骨頭也會「提前老化」

你有沒有想過——一次「看似輕微的跌倒」,為什麼會讓人從此一拐一拐?

在臨床上,許多中壯年甚至40出頭的族群,在沒有劇烈外力的情況下就發生骨折。醫師形容,這就像木頭被白蟻蛀空——外表完整,內在卻早已鬆散。骨質疏鬆正是這種「沉默的流行病」,在骨折發生前毫無警訊。

根據《美國內科醫學年鑑》2023 年發表的系統性綜述,骨密度下降者的脊椎與髖骨骨折風險可增加達 3–5 倍,而這些骨折往往導致長期疼痛與生活功能下降 (註1)。這也是為什麼每年 10 月 20 日「世界骨質疏鬆日」,都會提醒民眾:「別等跌倒才發現骨頭在求救。」

骨頭的老化,其實從30歲就開始悄悄進行。鈣質流失、日照不足、久坐、過量咖啡與菸酒,都會讓骨本像漏水的水壺——越放越空。

想要逆轉這個趨勢,第一步是覺察。因為你永遠不知道,下一次輕微的跌倒,會不會成為改變人生的一次警訊。

你也可能在「骨鬆高風險族群」中嗎?快用這張表測一測!

你知道嗎?光在台灣,每三位女性、五位男性中,就有一人符合骨質疏鬆的風險條件。

很多人以為「骨鬆只是老年病」,但事實上,停經後女性、長期熬夜、喝太多咖啡、缺乏運動或曾長期使用類固醇藥物的人,都可能早已在骨密度下滑的行列。

國際骨質疏鬆基金會(IOF)特別設計了「10 題骨鬆自我檢測表」,只要 3 分鐘就能初步判定風險。若你的得分超過標準值,醫師建議進一步進行 DEXA 雙能 X 光吸收儀檢查——這是目前國際公認最準確的骨密度評估方式,可早期發現「隱性骨鬆」。

根據 JAMA 2025 的最新研究,及早偵測並介入的族群,髖部骨折率可下降 25% 以上 (註3)。

但要注意,自我檢測僅是第一步。許多民眾過於依賴問卷結果,忽略醫師評估與影像檢查。真正有效的預防,是將「自我檢測」變成每半年一次的健康習慣,就像定期保養汽車一樣——防患於未然。

醫師怎麼治?藥物+營養+運動的「三支柱治療法」

當骨密度檢查顯示「紅燈」時,別急著恐慌——這並不代表無法逆轉。現代醫學早已證實,藥物、營養與運動三者並行,能有效降低骨折風險。

在藥物部分,醫師通常會根據風險等級開立第一線治療:

- 雙磷酸鹽類(如 Alendronate、Risedronate)可減少 50% 椎體骨折與 40% 髖部骨折,通常口服週或月一次。

- 若患者無法耐受或有腸胃副作用,則可改用 Denosumab(地諾單抗),每 6 個月皮下注射一次,長期研究顯示其安全性穩定、療效顯著 (註5)。

治療 3–5 年後,醫師會評估是否進入「用藥假期」階段,以減少罕見副作用如股骨非典型骨折或顎骨壞死。

營養則是強化骨頭的根本。每日攝取 鈣 1000–1200 mg、維生素 D 600–800 IU,再搭配足量蛋白質,有助於骨礦化與肌肉支撐。運動方面,抗阻與平衡訓練被證實可提升骨密度與穩定度(就像讓牆體重新加上鋼筋)。

記得,骨鬆治療不是「吃藥就好」;真正的康復,是讓身體重新學會「站穩」——從藥效、營養到動能,讓骨頭找回被忽略的力量。

守住骨本的日常練習:從飲食到運動,每天都能做

你知道嗎?骨頭其實像植物——只要有陽光、水分與營養,就能重新變得強壯。很多人誤以為「骨質疏鬆」是無法逆轉的退化,但研究證實,持續的飲食管理與規律運動,能讓骨密度回升 3–5%,而這足以降低骨折率近兩成(註7)。

飲食方面,豆製品、小魚乾、芝麻、牛奶與綠葉蔬菜都是天然的高鈣食材;而蛋白質是骨架的「鋼筋」,每日攝取量至少需達到每公斤體重 1 公克。若你乳糖不耐,可改用無糖豆漿或深綠蔬菜補鈣。別忘了每天曬太陽 10 分鐘,幫身體啟動維生素 D 的合成。

運動則是讓骨頭「記得力量」的關鍵。建議每週進行三次抗阻與平衡訓練,例如深蹲、爬樓梯、彈力帶訓練。這些動作能刺激骨細胞重建,就像給骨頭上一堂「強韌再教育課」。

世界骨質疏鬆日(10/20)提醒我們:真正的保養,不在診間,而在每天的生活選擇中。今天起,不妨從補鈣早餐、十分鐘日曬開始,讓每一步都成為強化骨本的儀式。

結論:站穩的,不只是雙腳

他重新學會走路的那一年,也重新學會了「與身體和解」。

骨質疏鬆不是突如其來的病,而是一場漫長的遺忘。

我們忙著追趕生活,卻忘了讓陽光曬在身上;

愛喝咖啡提神,卻忘了喝一杯溫牛奶;

怕運動流汗,卻沒想過那正是骨頭最喜歡的溫度。

《本草綱目》說:「骨者,筋之本,氣血之所依也。」

骨,是氣血的根,是穩定的象徵。當我們重新喚醒它,也是在修補自己的節奏。

原來,照顧骨頭不只是預防疾病,而是讓自己有力氣去擁抱生活。

試著這樣開始吧:

☀️ 每天十分鐘的晨光,讓維生素D喚醒骨頭;

🥛 每一餐留一份高鈣的選擇,像給身體一點安定;

🚶♀️ 每週三次肌力與平衡練習,讓腳步重新學會信任地面。

生命的力量,不只是向前走,而是「站穩」。

當骨頭被善待,連靈魂都會變得有支撐。

從今天起,別再把跌倒當成警訊,而是當成提醒——

提醒你重新站好,重新生活。

《本文將依據最新提問持續更新》

| 項目 | 適用對象 | 作用機轉 / 核心作法 | 優點 | 潛在風險與注意 | 起效與療程 | 追蹤建議 | 特別適合 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自我檢測表(IOF) | 30+ 有家族史、停經、久坐、抽菸/嗜咖啡、長期用類固醇者 | 10 題風險題項快速篩選,高分者轉介 DEXA | 3 分鐘完成、零成本、提升覺察 | 僅為初篩,不能取代醫師評估與影像 | 立即 | 每 6 個月重做一次;分數升高→就醫 | 社群倡議、世界骨質疏鬆日活動前導 |

| 骨密度檢查 DEXA | 自評高風險或臨床評估需要者 | 測量 BMD(T/Z 分數),量化骨折風險 | 國際標準、可追蹤變化 | 機構與費用差異;需專業解讀 | 檢查即得結果 | 每 1–2 年追蹤一次(依醫囑) | 建立基線數值、治療前後評估 |

| 雙磷酸鹽(Alendronate / Risedronate / Zoledronate) | 中高風險者(男女皆可) | 抑制破骨細胞,降低骨吸收 | 3–5 年內可顯著降椎體/髖骨骨折 | 罕見顎骨壞死、非典型股骨骨折;口服型需空腹直立 | 口服每週/每月;IV 每年一次;3–5 年後評估是否停藥 | 定期牙科評估、症狀監測、BMD 追蹤 | 胃腸耐受佳者、可規律服藥者 |

| Denosumab(地諾單抗) | 難耐雙磷酸鹽、腎功能較差、需強效抑制者 | 抑制 RANKL,強力抑制骨吸收 | 降低椎體、非椎體與髖骨骨折 | 停藥後骨流失反彈風險,需銜接治療;低鈣血症 | 皮下注射每 6 個月一次;長期評估 | 注射前確保鈣/維D足量;停藥規劃銜接藥物 | 需固定回診注射、難以吞藥者 |

| 鈣 + 維生素 D | 全族群基礎營養 | 鈣質供應 + 維D促吸收與礦化 | 安全、成本低、與藥物並行 | 腸胃不適、腎結石風險(高劑量/體質);注意與鐵、甲狀腺素分隔服用 | 持續每日:鈣 1000–1200 mg、維D 600–800 IU | 依血中 25(OH)D 與飲食評估調整 | 飲食攝取不足、日照少者 |

| 運動(抗阻 + 平衡 + 衝擊) | 全族群;骨折高風險者需客製 | 抗阻增骨負荷、平衡降跌倒、適度衝擊刺激骨生成 | 改善 BMD、肌力、姿勢與生活品質 | 技術不當恐受傷;骨折風險高者須專業指導 | 每週 ≥3 次,8–12 週見初效,持續最佳 | 每 8–12 週調整課表;與物理治療協作 | 銜接藥物、提升功能獨立性 |

| 飲食策略(高蛋白+高鈣+全食) | 全族群 | 每日蛋白質 ≈1.0 g/kg;深綠蔬菜、豆製品、小魚乾、乳製品 | 同步強化肌肉與骨 | 乳糖不耐可用替代品;避免含糖飲、過量咖啡 | 持續性習慣養成 | 每 4–8 週檢點餐盤與體組成 | 體重過低、肌少合併骨鬆者 |

| 跌倒預防(環境+鞋具+藥物檢視) | 長輩、曾跌倒、眩暈或多重用藥者 | 居家照明、防滑、止滑鞋;檢視鎮靜/降壓用藥 | 直接降低外傷/骨折風險 | 需家屬配合與環境調整成本 | 立即;效果隨遵從度 | 季度檢視環境與用藥 | 居家照護、單身長輩 |

註:藥物選擇、劑量與療程需由醫師評估。鈣/維D與藥物併用請留意交互作用與個別禁忌。

🩺 常見問題與回覆

問題1:我沒有明顯症狀,也需要做骨密度檢查嗎?

回覆:需要。骨質疏鬆被稱為「沉默的流行病」,早期通常沒有症狀。若你年過40、有家族骨折史、停經、體重過低、久坐或長期使用類固醇,建議先做IOF骨鬆自我檢測表,再依結果安排骨密度(DEXA)檢查。《黃帝內經》提到「形不足者,溫之以氣」,意指身體的虛耗在無形中進行,唯有主動檢測才能看見。

問題2:每天應該攝取多少鈣與維生素D才足夠?

回覆:成人每日鈣建議量為1000–1200毫克,維生素D為600–800 IU。你可以透過牛奶、豆製品、小魚乾、芝麻或深綠蔬菜獲取鈣質,每天曬太陽10–15分鐘幫助維生素D合成。若飲食不足,可依醫師建議補充營養品,但需注意避免過量,以免引起腎結石或消化不適。

問題3:運動會讓骨頭磨損嗎?我該做什麼運動?

回覆:不會,適度運動反而能刺激骨細胞生長。建議以「抗阻+平衡訓練」為主,例如彈力帶訓練、深蹲、輕重量啞鈴與太極。研究顯示,每週三次規律訓練可提升骨密度並降低跌倒風險。若曾有骨折史,請由物理治療師或醫師指導安全強度。

問題4:吃藥治骨鬆會不會傷身?有什麼要注意的?

回覆:目前臨床常用藥物包括雙磷酸鹽與Denosumab,這些藥物能有效減少脊椎與髖骨骨折。少數人可能出現腸胃不適或顎骨壞死等副作用,因此治療期間需定期牙科檢查、監測血鈣並依醫師指示調整劑量。停藥後不宜自行中斷,否則可能導致骨質快速流失。

問題5:除了補鈣,我還能從生活中做些什麼?

回覆:飲食與運動以外,良好的生活習慣同樣重要。戒菸、減少含糖與高咖啡因飲品、保持理想體重,都能幫助維持骨密度。《本草綱目》有言:「骨者,筋之本,氣血之所依也」,提醒我們氣血循環與骨骼健康密不可分。讓自己動起來、吃得均衡,就是對骨頭最溫柔的修復。

本文作者:健康領域 家庭醫學科姜封豪醫師

總編輯:草本上膳醫廚-黃子彥

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。

參考文獻:

- Ayers C, Kansagara D, Lazur B, et al. Effectiveness and Safety of Treatments to Prevent Fractures in People With Low Bone Mass or Primary Osteoporosis: A Living Systematic Review and Network Meta-Analysis for the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2023;176(2):182–195. doi:10.7326/M22-0684

- Morin SN, Leslie WD, Schousboe JT. Osteoporosis. JAMA. 2025;333(6):509–531. doi:10.1001/jama.2024.21653

- Kahwati LC, Kistler CE, Booth G, et al. Screening for Osteoporosis to Prevent Fractures: A Systematic Evidence Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2025;333(6):509–531. doi:10.1001/jama.2024.21653

- Hoong CWS, Saul D, Khosla S, Sfeir JG. Advances in the Management of Osteoporosis. BMJ (Clin Res Ed). 2025;390:e081250. doi:10.1136/bmj-2024-081250

- Walker MD, Shane E. Postmenopausal Osteoporosis. N Engl J Med. 2023;389(21):1979–1991. doi:10.1056/NEJMcp2307353

- Ayers C, Kansagara D, Lazur B, et al. Effectiveness and Safety of Treatments to Prevent Fractures in People With Low Bone Mass or Primary Osteoporosis: A Living Systematic Review and Network Meta-Analysis for the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2023;176(2):182–195. doi:10.7326/M22-0684

- Hoong CWS, Saul D, Khosla S, Sfeir JG. Advances in the Management of Osteoporosis. BMJ (Clin Res Ed). 2025;390:e081250. doi:10.1136/bmj-2024-081250

- Morin SN, Leslie WD, Schousboe JT. JAMA. 2025;333(6):509–531. doi:10.1001/jama.2024.21653