他說那只是個小傷口,不會痛,很快就好了。但三個月後,他坐在診間,眼神迷惘。你身邊有像阿哲這樣的人嗎?平時看起來健康、作息正常、無不良習慣,卻在一次未使用保護的親密行為後,無聲無息地感染了梅毒。

你知道嗎?根據歐洲性病防治指南指出,梅毒感染後潛伏期最長可達90天,第一期症狀輕微到容易被忽略,卻已具高度傳染力(註3)。2022年,美國就通報超過17萬例梅毒感染,創下近30年新高紀錄。梅毒不是「歷史病」,而是你我生活中仍可能遇見的健康挑戰。

這一次,就讓我們一起讀懂身體的語言,不再讓那個「微小的傷口」成為一場災難的開端。你有權保護自己,也有責任守護所愛。

內容目錄

Toggle你真的沒事嗎?梅毒潛伏期比你想得更沉默

你有沒有過這種經驗——明明沒什麼不舒服,卻總覺得哪裡怪怪的?

阿哲三個月前認識了新對象,短暫的激情過後,他回歸日常生活,毫無異樣。但在一場例行健檢中,醫師卻告訴他:「你的血清檢查呈現梅毒陽性。」那一刻,他感覺整個人被打醒了。

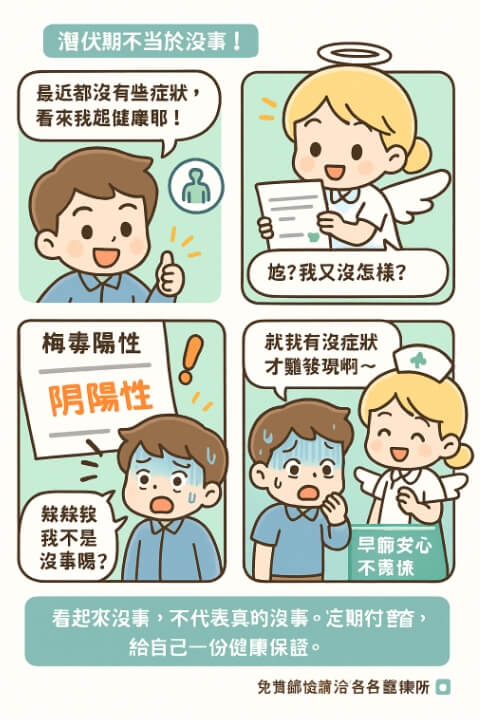

梅毒的潛伏期平均為21天(範圍10到90天),這段期間幾乎毫無症狀,卻具高度傳染力。許多患者就像阿哲一樣,以為「沒症狀就是沒事」,卻在不知不覺中已將風險擴散給他人。這種「潛藏但不現形」的狀態,正如古語所說:「病在骨髓,雖痛不覺」——病已入深處,但表面毫無警訊。

《黃帝內經·痹論》提到:「痹在骨,則身重。」提醒我們,當疾病潛藏於深層組織時,身體往往只傳遞出模糊訊號,需要更敏銳的觀察與警覺。

根據美國疾病管制中心(CDC)指出,未受治療的潛伏期梅毒具有高度傳染力,尤其在初期的性接觸中,感染率可能高達60%(註1)。這不是你能「撐過去」的病,而是需要主動篩檢、面對的真相。

身體的警告:那些「微妙變化」其實是梅毒初期症狀

你知道嗎?梅毒的第一聲警告,往往不是劇烈疼痛,而是一個「看起來不痛不癢的小傷口」。

阿哲事後才想起,幾週前下體出現過一個圓圓的潰瘍,不痛不癢,形狀規則,像被筆尖點過一樣乾淨。他以為只是刮傷,自行擦藥後幾天內就癒合了,沒想到那正是所謂的「下疳」——梅毒初期的代表症狀。

初期梅毒常表現為單一無痛潰瘍,發生在性接觸部位,如生殖器、肛門或口腔黏膜,潰瘍邊緣平整、底部堅實,容易與單純皰疹、皮膚炎等混淆。也因為症狀輕微、不影響生活,許多人會忽略這一警訊(註2)。

古人云:「病來如絲,失治如繭。」當我們對早期的異常視而不見,疾病便可能悄悄擴散、深入全身。

你或許以為它會自己好,其實只是表面癒合——病毒,早已進入血液與淋巴循環,準備進入下一階段。

錯過黃金治療期後:第二期的全面反撲

你以為傷口癒合了,就是痊癒了嗎?阿哲也是這樣想的。直到某天早上,他驚訝地發現胸前出現一大片細紅斑,不癢不痛,卻明顯不同於一般皮疹。接下來幾天,他出現低燒、喉嚨痛、關節痠痛,甚至開始掉頭髮——這些,正是第二期梅毒的信號。

當初期梅毒未獲治療,病菌會透過血液與淋巴循環擴散至全身,引發一連串的系統性反應。第二期常見表現包括對稱性皮疹(尤其掌心腳底)、黏膜斑、掉髮、肌肉無力與倦怠等,許多症狀輕微、短暫,自行消退,常讓人誤以為只是普通過敏或壓力所致(註3)。

在中醫的理解中,這時病邪已由表入裡,侵犯臟腑與氣血經絡。雖經典未有「氣病浮、血病沉」的明文,但《靈樞·五色》篇中指出,氣色若顯浮者病尚淺,若隱晦沉滯,則多病及深層。這段話正好呼應現代醫學中「症狀不顯而病勢進展」的警訊。

所以別被表面的「好轉」迷惑。當身體發出這些不協調的警告,就該是你停下腳步、回頭檢查的時候。

別讓晚期梅毒改變你的人生:檢查是你最好的防線

當阿哲終於回到診間接受治療時,醫師沉聲告訴他:「幸好你還沒進入第三期。」

是的,晚期梅毒才是真正的無聲殺手——它可能在多年後突然發作,攻擊心血管系統、神經中樞、眼睛,甚至引發癱瘓、失明與死亡。更可怕的是,一旦進入這階段,雖然抗生素仍有治療作用,但已造成的器官損傷,往往難以逆轉(註4)。

在中醫理論中,病邪未及臟腑時可解於表,一旦深入則難以速治。《靈樞·五色》篇中提及,若氣色明顯且浮,通常病在淺表;若色澤陰暗、沉隱難察,則多病及深處。這與晚期梅毒潛伏多年、症狀難以察覺的現象,不謀而合。

你可能會說:「但我看起來一切都很正常啊!」——這正是晚期梅毒的隱密之處。唯有透過定期的血清篩檢,才能在「還來得及」的時候發現問題。這不只是為了自己,更是對伴侶負責的表現。

小傷口的迷霧背後,是你守住人生的關鍵

那個你以為只是刮傷的小潰瘍,或許正是一場風暴的前奏。梅毒從來都不是轟然登場的病,它總是悄悄來,悄悄走,然後留下深藏的痕跡。

你可能會說:「我現在好好的,應該沒事吧?」但我們都知道,「沒事」從來不是靠猜的。那是一種選擇——選擇去檢查,選擇去理解自己的身體訊號,選擇主動守住健康。

中醫講究「未病先防」,但現代生活裡,我們太容易只關心眼前看得見的事。但健康,就是在這些「看似沒事」的地方慢慢瓦解的。做一次篩檢,不是懷疑自己,而是為了確定——你真的沒事,而且能繼續好好過日子。

別讓沉默的症狀偷走你人生的主導權。從現在開始,你就能做得更好。

| 階段 | 常見症狀 | 傳染力狀況 | 容易被誤認為 | 是否會自行緩解 | 錯過風險 |

|---|---|---|---|---|---|

| 潛伏期 | 無症狀 | 高 | 健康狀態/無異常 | 是 | 誤以為自己沒感染 |

| 初期梅毒 | 無痛潰瘍(下疳)、淋巴腫大 | 非常高 | 刮傷、單純皰疹 | 是 | 錯失黃金治療期 |

| 第二期梅毒 | 對稱性皮疹、掉髮、發燒、疲勞 | 高 | 濕疹、病毒感染 | 是 | 病毒已進入全身循環 |

| 晚期梅毒 | 心血管病變、神經系統損傷 | 極低/幾乎無傳染性 | 老化、慢性病 | 否 | 器官損壞無法逆轉,難以治癒 |

常見問題與回覆:

問題 1:梅毒的初期症狀有哪些?一定會痛嗎?

回覆:

初期梅毒最常見的症狀是「無痛性潰瘍」,又稱「下疳」,通常出現在生殖器、肛門或口腔內。這些潰瘍圓滑、底部堅硬,無明顯疼痛或搔癢,因此常被忽略。中醫認為,這屬於「熱毒蘊結於肌表」,未深入臟腑者,症狀輕微但不可小看。若出現類似傷口,即使沒有不適感,也建議盡快檢查。

問題 2:我有過一次高風險行為,但沒症狀,還需要做梅毒檢查嗎?

回覆:

是的,建議仍需檢查。梅毒在潛伏期或初期階段可能完全無症狀,但此時已具高度傳染力。現代檢查方式(如RPR或TPHA)可有效偵測是否感染,並協助早期治療。中醫講「治未病」,就是在無症狀時即介入保健與調養——梅毒也一樣,越早發現,越容易處理。

問題 3:梅毒會自然痊癒嗎?如果潰瘍消失了,是不是好了?

回覆:

潰瘍自行癒合並不代表痊癒。這只是病毒暫時潛伏的表現。若未接受抗生素治療,病毒會進入第二期甚至晚期,可能影響神經、心血管與內臟系統,後果嚴重。就像草藥煎劑中「表清而內毒未解」的狀態——表面平靜,實則暗藏危機。請務必依照醫囑完成整個治療療程。

問題 4:我該多久檢查一次梅毒?有固定頻率嗎?

回覆:

若你曾有不安全性行為或有多重性伴侶,建議每3到6個月定期篩檢一次。即便是穩定伴侶,也應在新關係建立初期一起檢查。梅毒檢查為簡單抽血,常與HIV、淋病、披衣菌等一併檢驗,快速又保密。定期檢查就是一種對自己與伴侶的尊重與責任。

問題 5:如果確診梅毒,會不會留下後遺症?該怎麼辦?

回覆:

若於初期及早治療(通常使用長效青黴素注射),大多數人可完全康復,不會有後遺症。但若延誤治療,病毒可能進入神經、骨骼與器官,造成不可逆的損害。治療期間也需避免性行為,並通知性伴侶接受篩檢。這段時間,建議配合食養調理、充分休息,幫助身體回復元氣與正氣。

本文作者:草本上膳醫廚-黃子彥

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。

📚 參考文獻:

- Clement, M. E., Okeke, N. L., & Hicks, C. B. (2014). Syphilis update: epidemiology, diagnosis, and management. Infectious Disease Clinics of North America, 27(4), 705–722. https://doi.org/10.1016/j.idc.2013.08.007

- Marra, C. M. (2021). Update on syphilis: Diagnosis and treatment. Continuing Medical Education (CME)

- Janier, M., et al. (2020). 2020 European guideline on the management of syphilis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 35(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/jdv.16946

- Peeling, R. W., Mabey, D., Kamb, M. L., Chen, X. S., Radolf, J. D., & Benzaken, A. S. (2017). Syphilis. Nature Reviews Disease Primers, 3, 17073. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.73