在日常生活中,疲勞是一種常見現象,可能源於壓力、過度勞累或睡眠不足。然而,有些疲勞可能不僅僅是普通的疲勞,而是潛在健康問題的警訊,例如多發性硬化症(MS)相關的疲勞。這種疲勞並非簡單的身體或精神耗竭,而是由中樞神經系統損傷引發的深層疲勞,常伴隨其他神經系統異常症狀。如何分辨普通疲勞與多發性硬化症相關疲勞,成為早期發現疾病的重要關鍵。本篇文章將通過詳細的比較表與症狀解析,幫助您更好地了解兩者的區別,掌握疾病的早期警訊,避免忽略潛在風險。

| 比較項目 | 普通疲勞 | 多發性硬化症相關疲勞 |

|---|---|---|

| 起因 | 由於體力消耗、壓力或睡眠不足引起 | 由神經系統損傷、免疫反應異常或疾病相關炎症引起 |

| 持續時間 | 通常是暫時性的,隨休息和恢復後消失 | 疲勞感持續且深層,即使休息充分仍無法完全緩解 |

| 表現時間 | 多在活動後出現,與身體勞累程度相關 | 常在一天中任何時段出現,與勞動量無直接關聯 |

| 影響範圍 | 輕微影響日常生活功能,且不會伴隨其他神經系統症狀 | 嚴重干擾日常生活功能,可能伴隨麻木、視力模糊等其他症狀 |

| 緩解方式 | 通過充足的休息、均衡飲食及壓力管理可快速改善 | 需要專業的醫學治療及症狀管理來改善 |

| 相關徵兆 | 無其他神經系統異常表現 | 通常伴隨四肢無力、刺痛感或記憶力減退等神經相關徵兆 |

| 對生活的影響 | 可能導致短暫效率下降,但不會持續性影響生活 | 長期影響工作與生活能力,甚至需要調整日常作息與職業選擇 |

| 是否需要就醫 | 通常不需要,改善生活方式即可 | 持續性疲勞且伴隨其他症狀時需立即就醫,進行進一步檢查與診斷 |

多發性硬化症的定義與簡介

多發性硬化症(Multiple Sclerosis,簡稱MS)是一種中樞神經系統的慢性疾病,其特徵是身體免疫系統異常攻擊神經纖維周圍的髓鞘(myelin)。這種損害會導致神經信號傳遞受到干擾,進而引發多發性硬化症疲勞症狀及多種身體與心理症狀。此病通常發生於20至40歲之間,女性的發病率顯著高於男性。

多發性硬化症如何影響神經系統

髓鞘是保護神經纖維的重要結構,類似電線的絕緣層。當髓鞘受損時,中樞神經系統及神經信號會變得緩慢甚至中斷,導致患者出現肌肉無力、視力障礙、感覺異常等問題。此外,多發性硬化症的病情具有波動性,可能經歷症狀的復發與緩解。

內容目錄

Toggle多發性硬化症的早期症狀

視力模糊與視神經炎

多發性硬化症的初期症狀中,視力模糊是較為常見的警訊。部分患者可能經歷視神經炎,表現為視力減退、眼痛,甚至失明。這種症狀通常只影響一隻眼睛,且症狀會在數天內逐漸加重。

四肢麻木與刺痛感

多發性硬化症常以四肢麻木或刺痛為初期症狀,特別是手腳部位的異常感覺。這種現象通常是因為神經傳導受阻導致的,患者可能感到像“針刺”或“電擊”般的痛感,甚至難以完成精細的動作。

慢性疲勞的特徵

疲勞是多發性硬化症中最普遍且影響最大的症狀之一,甚至可能在疾病早期階段出現。與普通疲勞不同,這種疲勞感並非僅僅因勞累或睡眠不足引起,而是由於神經系統受到損害,使患者即使經過充分休息仍感到極度疲倦。

普通疲勞與多發性硬化症的差異

普通疲勞的特徵

普通疲勞通常與日常壓力、身體活動量或睡眠不足有關。這種疲勞感往往能透過適當休息和改善生活方式得到緩解,且並不伴隨其他神經症狀。

多發性硬化症相關疲勞的特徵

多發性硬化症的疲勞是一種深層的、持久的疲勞感,與日常活動的強度無關。患者可能在早晨剛起床時就感到精疲力盡。此外,這種疲勞感常與天氣變化、壓力增強等外部因素密切相關。

如何通過日常表現判斷異常

普通疲勞通常不會影響日常功能,而多發性硬化症的疲勞可能導致患者無法完成日常工作或活動。例如,一名患者可能因為長時間站立而感到雙腿無力,甚至需要經常坐下或休息來緩解不適。

引發多發性硬化症的可能原因

免疫系統的異常反應

多發性硬化症被認為是一種自體免疫性疾病,免疫系統會錯誤地攻擊中樞神經系統中的健康組織,特別是髓鞘。儘管具體的觸發機制尚未完全明確,但可能與感染或其他免疫刺激有關。

環境與遺傳因素的影響

遺傳基因可能會提高個體罹患多發性硬化症的風險。然而,環境因素,如生活在維生素D缺乏的地區、吸煙習慣,甚至某些病毒感染,也可能增加疾病的發病概率。

如何診斷多發性硬化症?

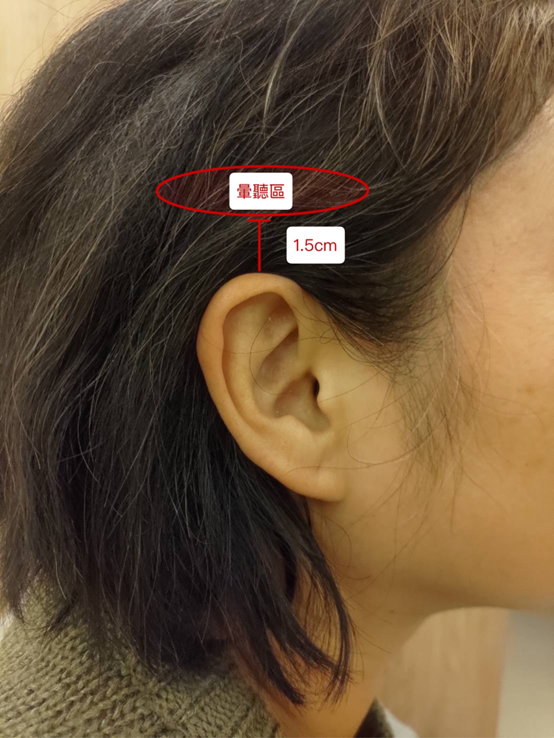

醫學影像檢查(如MRI)

磁共振成像(MRI)是診斷多發性硬化症的主要工具之一,醫生可以通過MRI掃描檢測中樞神經系統中的病變區域,特別是大腦與脊髓中的病灶。

脊髓液檢測與神經功能測試

通過脊髓液檢測,醫生可以發現患者的免疫系統是否有異常活動。此外,神經功能測試則可以評估患者的反射、視力、協調性與感覺能力是否正常。

多發性硬化症的治療選擇

藥物治療的主要方法

目前,多發性硬化症尚無法完全治癒,但有多種藥物可以有效控制病情進展並緩解症狀。這些藥物通常分為以下幾類:

- 疾病調節藥物(DMTs)介紹:疾病調節藥物(DMTs)藥物可減少疾病復發的次數,並延緩病變的進一步擴展,如干擾素β(Interferon beta)和奧克瑞珠單抗(Ocrelizumab)。

- 類固醇治療介紹:在急性復發期,醫生通常會使用類固醇藥物(如甲基強的松龍)來減少炎症並加速症狀的緩解。

- 對症治療藥物介紹:如針對疲勞、肌肉痙攣或疼痛的藥物,這些可幫助患者提高日常生活品質。

物理治療與日常管理

除了藥物治療,物理治療對於多發性硬化症患者同樣重要。專業的物理治療師可以設計個性化的運動計劃,幫助患者改善肌肉力量、平衡感與靈活性。此外,定期進行職能治療還能幫助患者學會應對日常生活中的挑戰,例如操作工具或進行日常活動。

如何降低患多發性硬化症的風險?

健康飲食與規律運動

研究表明,健康的飲食習慣能夠增強免疫系統,降低多發性硬化症的風險。建議攝取足夠的維生素D、富含抗氧化劑的蔬菜水果,以及含有Omega-3脂肪酸的魚類。同時,規律運動能夠增強體能,提高身體抵抗力。

避免過度壓力與維持心理健康

壓力可能成為觸發或加重多發性硬化症的因素之一。學會釋放壓力並保持心理健康非常重要。例如,可以通過冥想、瑜伽或與朋友交流來緩解焦慮與壓力。此外,充足的睡眠也有助於神經系統的修復與運作。

應對多發性硬化症的日常生活建議

管理疲勞與規律作息

由於多發性硬化症患者經常受到疲勞困擾,制定規律的作息時間表至關重要。例如,根據自己的能量水平安排一天中的重要活動,並留出足夠的休息時間。避免長時間的劇烈運動與高溫環境,這些都可能加重症狀。

家人與社會支持的重要性

面對多發性硬化症,家人與朋友的支持能夠極大地幫助患者應對挑戰。家人可以在日常生活中提供實際幫助,例如協助完成家務或陪同就診。同時,參加病友社群活動能讓患者感受到更多的支持與理解,也能獲取有用的應對經驗。

常見問題解答(FAQs)

- 多發性硬化症會遺傳嗎?

雖然多發性硬化症具有一定的遺傳傾向,但遺傳因素並不是唯一的致病原因。環境與免疫系統異常同樣起到重要作用。 - 多發性硬化症的症狀會隨時間消失嗎?

多發性硬化症的症狀可能會在復發期後逐漸減輕甚至消失,但疾病本身通常是慢性且不可逆的。 - 哪些人群是多發性硬化症的高風險群體?

女性、20至40歲人群,以及生活在維生素D缺乏地區的人群罹患多發性硬化症的風險較高。 - 如何檢測是否患有多發性硬化症?

通過MRI檢查、脊髓液分析與神經功能測試,醫生可以準確診斷是否患有多發性硬化症。