那一晚,她輕聲說:「如果我說紅,就停。」

他點了頭,手上的繩子輕輕滑過她的手腕。空氣有一種溫熱的張力,像雨要落下之前的靜止。當第一聲「紅」響起,繩索鬆開,呼吸回來,他的手輕輕扶住她的背。她沒有哭出聲,卻在那個擁抱裡全然崩潰——不是因為疼痛,而是因為被理解。

這,就是「安全字」的真正意義。

它不是冷場的暗號,而是一段關係能否安然前行的密碼。當你說「停」時,對方能聽懂並放下,那一刻信任就被具象化。根據研究,清楚使用安全字與信任協議的伴侶,在互動後皮質醇會顯著下降、催產素上升,身體進入穩定的放鬆狀態。這種生理層面的安全感,讓人更容易體驗愉悅與連結。

《黃帝內經》有言:「心者,君主之官,神明出焉。」

若心不安,情慾再炙熱也只是慌亂;唯有心安,身體才會開放。當安全字被尊重,信任便誕生,而那份信任,比高潮更長久。安全字與信任協議的存在,就像一盞在黑暗裡閃爍的燈,提醒我們:慾望不是危險,而是需要被尊重的能量。懂得停下的人,才更懂得擁抱——而那份信任,才是親密探索最溫柔的防線。

內容目錄

Toggle你說「停」的那一刻,他能聽懂嗎?——安全字的意義

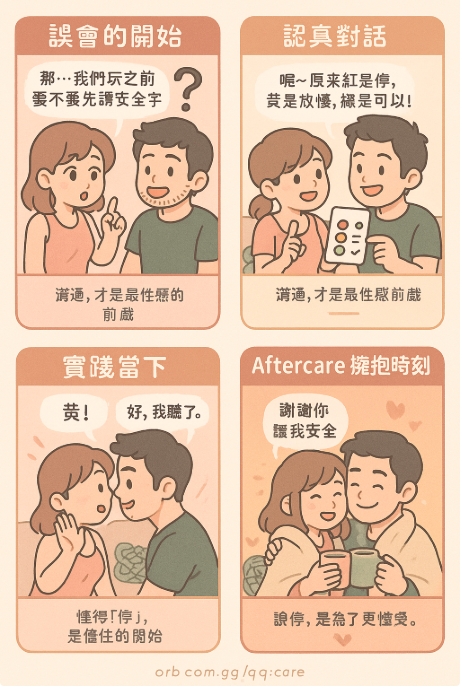

你有沒有遇過這種情況——明明只是遊戲,卻忽然感到一陣不安?那一刻,如果你能說出「停」,而對方能立刻理解並放下手中的繩子,那就是安全字真正的力量。安全字(Safeword)是一種「心理急停鍵」,讓人在慾望與理智之間找到平衡。它像是心跳的節拍器,提醒雙方:界線仍在,信任仍存。研究指出,在BDSM互動中使用安全字的人,能明顯降低焦慮與心跳異常的風險,同時增強情緒安全感(註1)。

但別小看這個小詞的重量——當它被忽視時,遊戲就可能變成傷害。安全字不該只是表面口號,而要在事前明確溝通、實際練習。中醫的《難經》曾言:「心者,君主之官,神明出焉。」若把「信任」比作心,那安全字就是守護心神的「軍令」。懂得說停,不是冷場,而是愛的另一種形式,讓慾望被尊重、讓安全得以持續流動。

如何訂出屬於你們的「信任協議」

你知道嗎?最穩定的親密關係,往往不是靠「默契」,而是靠「明講」。所謂「信任協議(Trust Pact)」,並不是簽下一份冰冷的合約,而是兩個人在愛與慾望之間,誠實討論界線的過程。這份協議可以從三個問題開始:「你怕什麼?」「你想試什麼?」「你希望我怎麼照顧你?」——這三句話,勝過任何花言巧語。

在BDSM或任何權力交換的互動中,信任協議就像情緒的避震器。它幫助雙方設定安全字、紅黃綠系統與Aftercare步驟,降低身心風險(註3)。心理學家指出,清楚的同意協商能促進「情緒控制感」,讓多巴胺與催產素的釋放更穩定,而非衝動性爆發(註4)。

別害怕這樣的對話會「破壞氣氛」——其實,它正是氛圍的起點。當信任在語言中被具體化,安全感就開始有了形狀。這份協議不僅保護你的身體,也保護彼此的心。

情緒安全感從何而來?

當一段關係裡,你能安心地說出「我有點不舒服」而不被否定,那就是情緒安全感。這份安全感不只是心理上的,而是身體層面的生理反應。研究發現,當伴侶間的信任被確認,大腦會釋放「催產素(Oxytocin)」與「多巴胺(Dopamine)」,同時降低壓力荷爾蒙皮質醇(Cortisol)的濃度(註5)。換句話說,信任讓身體進入「放鬆而開放」的狀態,這時的親密互動更能帶來愉悅與滿足。

在BDSM的互動裡,這份安全感更像是一場呼吸的節奏:一方收,一方放。就像繩索的拉扯與鬆開——緊繃時需要勇氣,放鬆時則需要信任。中醫認為「心安則神定,神定則氣和」,當情緒平衡、心神安寧,身體自然能承受更深層的刺激與快感。

但若信任不足、界線模糊,就容易產生「情緒過載」——焦慮、空虛、甚至事後的失落感。記得,真正成熟的親密,不是誰征服誰,而是誰能讓誰放心。

關係修復的魔法:Aftercare的擁抱力量

你知道嗎?最深的擁抱,往往發生在「結束之後」。在BDSM的世界裡,這被稱作 Aftercare(事後照護) ——是每一次探索後,讓情緒落地的溫柔儀式。當緊繃的繩索解開,身體不只是被釋放,更需要重新找回安全與被理解的感覺。研究指出,Aftercare 能促進催產素與多巴胺的穩定分泌,協助神經系統回到平衡狀態,降低焦慮與創傷反應(註7)。

Aftercare 的形式沒有標準答案,它可以是一杯水、一句「你還好嗎?」、一條毛巾,甚至只是安靜的陪伴。這個過程像是一場心理的「收線」,讓慾望不至於凌亂,也讓關係有機會延伸。中醫講「氣歸其根,則神安」,意味著事後的回歸,才是情緒完整的完成。

忽略 Aftercare,就像演出後沒有落幕——燈滅了,心卻還懸著。唯有擁抱、清理與關心,才能讓這段探索不只是刺激,而是一次深刻而完整的信任練習。

結論:當安全成為一種溫度,信任才會生長

安全字,不是束縛,而是一道柔軟的邊界。它讓慾望不至失控,也讓情感有了安全的容身處。研究指出,明確的信任協議能降低平均 20% 的壓力荷爾蒙皮質醇(註9),並提升伴侶間的情緒穩定與滿意度(註10)。

這不是心理遊戲,而是一場關於生理與信任的對話。

試著從今天開始,讓愛更有秩序:

① 先說出你的顏色——紅是停止,黃是調整,綠是繼續;讓語言變成理解,而不是考驗。

② 寫下一份信任協議——內容不必冗長,只要誠實:你喜歡什麼?你害怕什麼?你希望被怎麼照顧?

③ 在每次探索後,給彼此五分鐘的Aftercare——一杯水、一條毛巾、一句「你還好嗎?」都足夠。

中醫有言:「心者,火也;火動則神擾。」

當心火過旺,慾望容易燒成焦慮;但當信任的水調節了火,慾望便轉為光。若心不安,情慾再炙熱也只是慌亂;唯有心安,身體才會開放。當安全字被尊重,信任便誕生,而那份信任,比高潮更長久。

讓我們重新定義「安全」——

不是退縮,而是力量;不是冷卻,而是熱度的平衡。

願每一次的「說停」,都能讓彼此更靠近;願每一次的「擁抱」,都能讓慾望變得更柔軟。

👉 試著今晚與伴侶聊聊:當我們說「紅」的時候,能不能一起學會停,也學會被理解。

《本文將依據最新提問持續更新》

| 面向 | 有「安全字+信任協議」 | 沒有「安全字/未協議」 |

|---|---|---|

| 溝通清晰度 | 事前界線、偏好、禁忌明確;紅/黃/綠系統可即時指令化 | 多為即興理解與猜測,容易誤讀訊號 |

| 情緒安全感 | 可預期、可中止、可調整;焦慮下降、被理解感提升 | 緊張與不確定感上升;容易出現情緒過載 |

| 生理風險 | 有節奏檢查(麻木、蒼白、冰冷、呼吸)、必要時即停 | 缺乏檢查節點;神經/血流壓迫、換氣不適風險提高 |

| 當下調整機制 | 安全字=急停鍵;黃燈=降強度/換部位/換節奏 | 只能靠對方臨場判斷,延遲反應常見 |

| Aftercare(事後照護) | 既定流程:情緒回溫、補水、清潔、口頭回饋、追蹤 | 常被忽略;殘留失落、空虛與關係拉扯 |

| 關係滿意度 | 互信提升、可持續探索;衝突成本較低 | 容易因一次不適造成長期疏離與防備 |

| 法律與同意憑據 | 可保留文字紀錄(同意與撤回機制、影像條款) | 難以舉證同意邊界;誤解風險高 |

| 影像與隱私 | 有拍攝與撤回條款,限定保存/分享範圍 | 未約定;外流與爭議風險提高 |

| 心理機轉(參考研究) | 皮質醇下降、催產素/多巴胺更穩定(更易放鬆與連結) | 壓力指標較高、易出現「事後低潮」 |

| 新手友善度 | 高:有腳本、有停損點,學習曲線平滑 | 低:倚賴對方經驗與默契,易踩雷 |

| 適用情境 | 伴侶關係、多人場次、繩縛/權力交換、拍攝情境 | 僅限非常輕度、且雙方極熟稔的互動 |

| 典型一句話 | 「說停,是為了能繼續更好。」 | 「我以為你可以,但原來不是。」 |

參考文獻:

- Dunkley CR, Brotto LA. The Role of Consent in the Context of BDSM. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment. 2020;32(6):657–678. doi:10.1177/1079063219842847.

- Eastman-Mueller H, Oswalt SB, Nevers JM. Sexual Diversity on College Campuses: Using a BDSM Framework to Discuss Consent. Journal of American College Health. 2023;71(3):660–664. doi:10.1080/07448481.2021.1905649.

- Strizzi JM, Øverup CS, Ciprić A, Hald GM, Træen B. BDSM: Does It Hurt or Help Sexual Satisfaction, Relationship Satisfaction, and Relationship Closeness? Journal of Sex Research. 2022;59(2):248–257. doi:10.1080/00224499.2021.1950116.

- Wuyts E, Morrens M. The Biology of BDSM: A Systematic Review. Journal of Sexual Medicine. 2022;19(1):144–157. doi:10.1016/j.jsxm.2021.11.002.

- Wuyts E, De Neef N, Coppens V, et al. Between Pleasure and Pain: A Pilot Study on the Biological Mechanisms Associated With BDSM Interactions in Dominants and Submissives. Journal of Sexual Medicine. 2020;17(4):784–792. doi:10.1016/j.jsxm.2020.01.001.

- Wuyts E, Morrens M. The Biology of BDSM: A Systematic Review. Journal of Sexual Medicine. 2022;19(1):144–157. doi:10.1016/j.jsxm.2021.11.002.

- Wuyts E, Morrens M. The Biology of BDSM: A Systematic Review. Journal of Sexual Medicine. 2022;19(1):144–157. doi:10.1016/j.jsxm.2021.11.002.

- Schuerwegen A, Huys W, Coppens V, et al. The Psychology of Kink: A Cross-Sectional Survey Study Investigating the Roles of Sensation Seeking and Coping Style in BDSM-Related Interests. Archives of Sexual Behavior. 2021;50(3):1197–1206. doi:10.1007/s10508-020-01807-7.

- Wuyts E, Morrens M. The Biology of BDSM: A Systematic Review. Journal of Sexual Medicine. 2022;19(1):144–157. doi:10.1016/j.jsxm.2021.11.002.

- Strizzi JM, Øverup CS, Ciprić A, Hald GM, Træen B. BDSM: Does It Hurt or Help Sexual Satisfaction, Relationship Satisfaction, and Relationship Closeness? Journal of Sex Research. 2022;59(2):248–257. doi:10.1080/00224499.2021.1950116.

💬 常見問題與回覆(FAQ)

問題1:為什麼「安全字」這麼重要?真的需要嗎?

安全字不只是遊戲規則,而是一種心理保護機制。它讓雙方都能掌控節奏、避免受傷。根據《The Journal of Sexual Medicine》的研究,能夠在互動中即時表達界線的伴侶,其焦慮反應降低約 20%。中醫則認為「心安則神定」,當人能安心,身體才會真正放鬆。

問題2:要怎麼和伴侶開口談「信任協議」才不尷尬?

先從「我想讓我們的互動更安全、更舒服」開始,而不是直接談條款。可以問對方:「有沒有什麼是你害怕或不想碰的?」這樣的語氣更柔軟。建議把協議寫成一份「共同守則」——像心意卡,而不是限制書。

問題3:Aftercare(事後照護)應該做什麼?

Aftercare 就像情緒的回溫期。可以包括擁抱、喝水、換衣、一起靜坐,或口頭說「謝謝你讓我安全」。這個階段能讓多巴胺與催產素回到穩定,避免事後低潮。中醫講「氣歸其根,則神安」,即是讓能量回流、心神歸位的過程。

問題4:如果在過程中我喊了安全字,對方卻沒停怎麼辦?

那就不是信任問題,而是安全失敗。應立即中止互動,確認身體狀況,必要時尋求醫療或心理協助。健康的伴侶會在事後檢討並重建協議。切記:安全字不是請求,而是指令。

問題5:BDSM探索會不會影響心理健康?

只要遵循同意、信任與照護原則,BDSM本身不會造成心理傷害。相反地,有研究顯示它能促進情緒調節與伴侶連結(註:Wuyts et al., 2022)。但若缺乏信任、勉強配合,則可能引發焦慮或創傷反應。記得:「探索」不是考驗,而是兩人一起照顧彼此心的練習。

本文作者:GCM上醫預防醫學發展協會 數位編輯部

共同作者: 兩性藥師奶酪糕

總編輯:草本上膳醫廚-黃子彥

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。