VIDEO

引言|當新聞跳出來,你的心也跟著緊了一下嗎?

你是不是也有過這種時刻——未知本身就很耗力 。

立百病毒( 註 1) 不常見,卻特別容易讓人焦慮。害怕,有沒有用在對的地方 。

這篇文章不走恐嚇路線。

註1 : 立百病毒 (Nipah Virus, NiV)為副黏液病毒科(Paramyxoviridae),亨尼帕病毒屬(Henipavirus)。目前立百病毒可分為兩大病毒株,分別為馬來西亞株(NiV-Malaysia, NiV-M)與孟加拉株(NiV-Bangladesh, NiV-B)

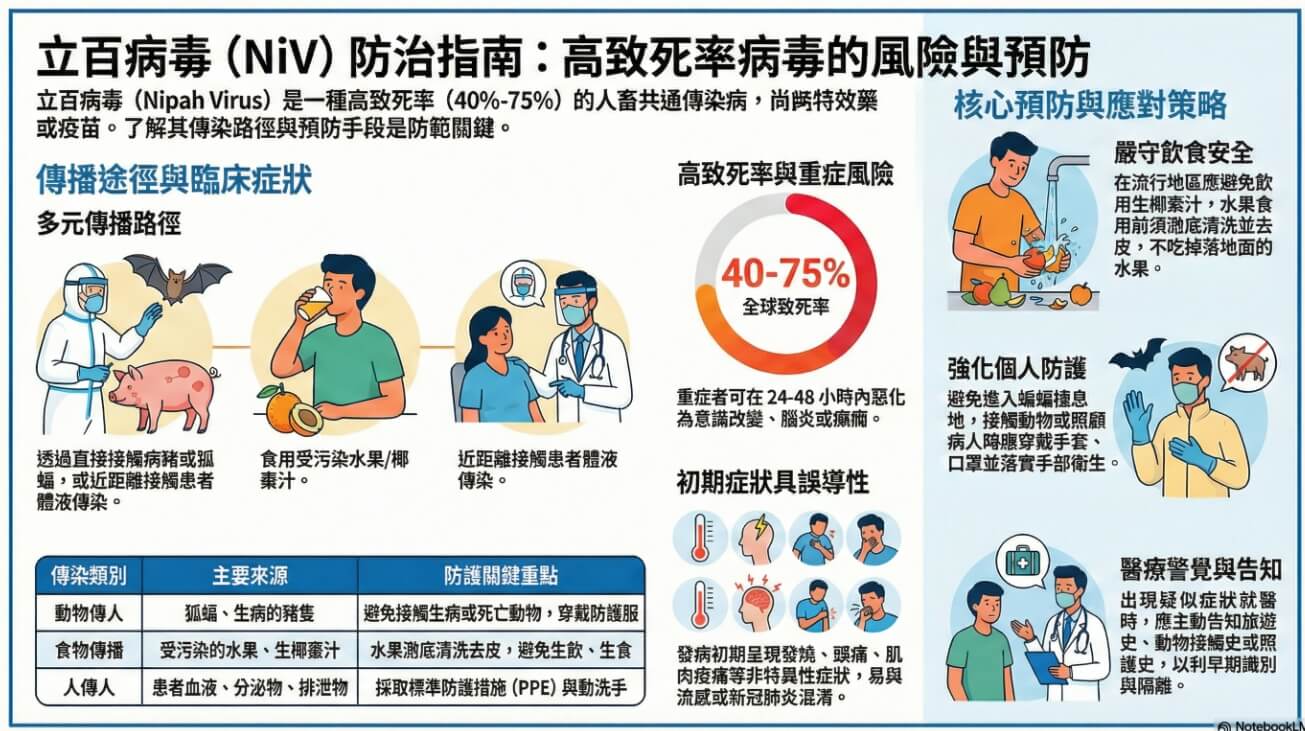

新聞一出現「高致死率病毒」,你是不是也會緊張? 你有沒有發現,看到「高致死率」四個字,心臟就先跑一步?尤其是立百病毒 這種「不常聽見、卻很難忽視」的名字,更容易讓人腦內直接開警報:會不會人傳人 ?我懂,那不是你膽小,是大腦在做風險掃描。只是,立百病毒的麻煩常不在「到處都是」,而在「一旦進場,代價很高」:初期症狀像感冒,容易延遲辨識;又缺乏特效藥與核准疫苗。就像廚房裡一鍋湯,火不一定大,但若沒看住,就可能瞬間滾出來燙傷人——真正要練的是「看火候」,而不是天天怕開瓦斯。(註1)

為什麼「台灣沒有病例」不一定等於零風險? 別急著鬆一口氣。你知道嗎?「沒有病例」多半只是「沒有被抓到」 。對立百病毒 這類疾病來說,關鍵風險往往藏在「辨識之前」。早期症狀像流感或腸胃炎,等到出現神經學徵象,常已跨過最佳處置時機。再加上多數國家仰賴通報與實驗室確認,任何一步慢半拍,都會把風險往後推。這不是陰謀論,而是監測系統的現實限制。

把它想成備菜。冰箱裡的食材看起來都新鮮,不代表每顆都沒被碰過;你需要的是流程 :清洗、分裝、冷藏。公衛也是一樣——沒有病例≠沒有暴露,而是監測是否跑在前面 。尤其在醫療院所或近距離照護情境,若第一線沒有把「不明原因腦炎/重症肺炎」拉進鑑別清單,地下傳播的空窗就會出現。這也是為什麼許多研究把重點放在哨點監測與快速隔離 ,而非等病例數累積再反應。(註2)

哪些生活情境下,立百病毒風險才真的需要注意? 先說重點:不是每天都要緊張 ,但有些情境要把警覺度調高一格。你知道嗎?立百病毒的風險不是平均分配的 ,而是集中在特定「接觸路徑」。像是前往流行地區旅遊、近距離照護病人、處理或接觸可能受污染的動物與生食——這些時刻,風險才會浮出水面。特別是生食與未經處理的飲品 ,就像料理時省略清洗這一步,平時看不見,卻最容易出事。

再來是照護與醫療接觸 。家人照顧、醫護第一線,若直接接觸患者的體液、分泌物或排泄物,風險會顯著上升。這不是恐嚇,而是行為層面的現實。研究顯示,人與人之間的傳播多發生在近距離、長時間、無足夠防護 的情境。換個比喻:免疫系統像廚房的防火器,平時用不到;但當油鍋起煙,有沒有放在手邊、會不會用 ,才是差別。(註3)

如果你是照顧者或第一線,哪些做法最能降低風險? 最後把焦點收回到你能做、也做得到 的事。別小看這一點!面對立百病毒 ,最有效的不是多買恐慌,而是把流程 做好:照護時避免徒手接觸體液、分泌物與排泄物;必要時戴上手套與口罩;出現不明原因發燒合併神經症狀,提早隔離並回報 。在流行地區,避免生食與未經處理的飲品;返國後留意症狀並主動告知旅遊史。這就像廚房的備餐動線——洗、切、分、收,步驟不花俏,卻最可靠。研究回顧指出,快速辨識、隔離與標準防護 能顯著降低院內與家庭接觸的傳播風險;相反地,拖延與僥倖才是放大器。(註4)

結論:把恐懼放回位置,行動自然會走出來 面對立百病毒,真正讓人疲憊的,從來不是病毒本身,而是無法判斷的焦慮。許多醫家在詮釋《黃帝內經》時提到:當內在秩序穩定,外在變化就不容易擾亂人心。放在今天,其實就是——先把判斷顧好,再談害不害怕。

你可以從生活裡做兩件很具體的事。

多數人忽略的,是恐懼其實會模糊視線,讓人把所有風險看成一樣;更深一層來看,當我們願意承認「不是每個時刻都需要緊繃」,反而更能在真正需要時站得住腳。《醫學衷中參西錄》的醫家也曾提醒,心神一亂,判斷就容易偏離,這不是心理問題,而是實際的健康風險。

所以,請溫柔地提醒自己吧:恐懼不需要被壓下,只需要被放回對的位置。把該做的事做好,心自然會安。也歡迎你把最困擾的情境或疑問留下來,我會陪你一起把判斷理清楚。《本文將依據最新提問持續更新》

比較面向

恐慌反應

情境判斷

啟動來源 新聞標題、社群轉傳、致死率數字

是否有實際相關情境

第一時間反應 馬上緊張、擔心擴大

先停一下,釐清狀況

關注焦點 病毒名稱、最壞結果

接觸史、行為與環境

判斷依據 情緒直覺、片段資訊

情境線索與流程

行為模式 過度避免、亂做防護

該做時做,不該做時放下

對生活影響 長期焦慮、疲憊

心情穩定、行動清楚

風險控制效果 看似積極,實際有限

精準聚焦,效果較佳

最常見誤區 以為「越怕越安全」

誤以為「不用想就好」

適合使用時機 幾乎任何時間都啟動

僅在特定情境啟動

常見問題與回覆 問題1 :立百病毒會人傳人嗎?

問題2 :台灣沒有病例,我還需要擔心嗎?

問題3 :立百病毒的症狀跟感冒很像,我要怎麼分辨?

問題4 :我去東南亞或南亞旅遊,要怎麼降低立百病毒風險?

問題5 :如果我是照顧者或第一線醫護,最重要的自保原則是什麼?

本文作者:健康領域 家庭醫學科姜封豪醫師

總編輯:草本上膳醫廚-黃子彥

編輯:GCM上醫預防醫學發展協會 數位編輯部

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議,無特定商業合作關係,亦無針對特定商品進行推薦。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。

參考文獻:

Vasudevan, S. S., et al. (2024). Global and regional mortality statistics of Nipah virus from 1994 to 2023: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Pathogens and Global Health , 118(6), 471–480. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39030703/ DOI: 10.1080/20477724.2024.2380131 (註1)

Satter, S. M., et al. (2023). Tackling a global epidemic threat: Nipah surveillance in Bangladesh, 2006–2021. PLoS Neglected Tropical Diseases , 17(6), e0011456. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37319043/ DOI: 10.1371/journal.pntd.0011456 (註2)

As, A. K., et al. (2024). Clinico-epidemiological presentations and management of Nipah virus infection during the outbreak in Kozhikode District, Kerala State, India 2023. Journal of Medical Virology , 96(1), e28952. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38108559/ DOI: 10.1002/jmv.28952 (註3)

Gómez Román, R., et al. (2022). Medical countermeasures against henipaviruses: a review and public health perspective. The Lancet Infectious Diseases , 22(10), e302–e314. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35534164/ DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00169-4 (註4)