你知道嗎?你每天都在做的事,其實從來沒有風險,卻被誤會了30年。

擁抱、握手、共餐——這些基本的溫柔行為,曾因恐懼而成為人與人之間的防線。

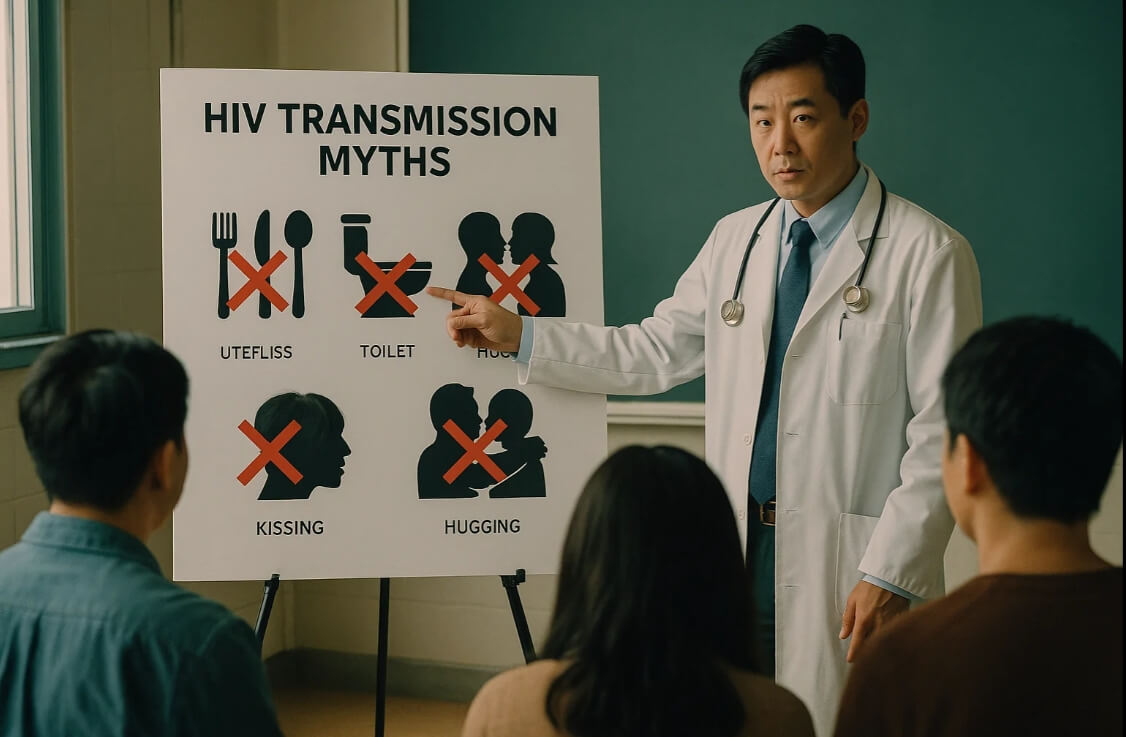

但科學已明確證實:HIV(愛滋病毒)不會透過日常接觸傳染。病毒離開體液後無法存活於空氣中,也無法穿透健康皮膚,汗水、唾液與眼淚都不是傳染源。

🔸 第一層事實:你不會因握手而感染愛滋。

🔸 第二層理解:你的恐懼來自過時或錯誤的教育,而不是醫學證據。

🔸 第三層真相:你每一次的退縮與遠離,都可能在對方心裡留下一道難以癒合的裂縫。

今天,讓我們一起拆解那道「看不見的牆」。給知識一個出口,也給人性一點溫度。

內容目錄

Toggle孩子問:可以和他握手嗎?媽媽的反應背後是什麼?

你有沒有聽過這句話:「他有愛滋,我可以握他的手嗎?」

當孩子這樣問時,大人往往一時語塞。不是因為不知道答案,而是害怕說錯。但,這個問題本身就藏著時代留下的恐懼與誤解。

科學證據清楚指出:HIV(愛滋病毒)不會透過擁抱、握手或共用物品傳染。病毒離開體液環境後,在空氣中幾分鐘內便失去活性,無法穿透皮膚或藉由唾液、汗水傳播(註1)。這就像在廚房煮湯時,一把鹽灑在砧板上,如果沒有進入鍋中,就無法改變味道——病毒沒進入體內,就無法感染。

有研究指出,社會對愛滋的誤解常來自「恐懼而非事實」的教育模式(註2)。這也讓許多家屬選擇沉默,無法坦然解釋。當我們鼓起勇氣對孩子說:「當然可以握他的手,他需要的是朋友,不是隔離。」這句話,其實比所有藥物都來得有療效。

家人或朋友是HIV感染者,我該怎麼做?

你有想過嗎?如果有天你最親近的朋友或家人告訴你自己是HIV感染者,你會怎麼反應?退一步,還是,走近一點?

與HIV感染者相處,不需要隔離、害怕或避免日常互動。 擁抱、共餐、牽手,甚至親吻(若無血液交換)都在「極低風險」的接觸範圍內(註3)。正如《黃帝內經》所言:「陰陽和,百病不生。」真正需要調和的,不只是身體,還有社會的偏見與心靈的恐懼。

很多時候,感染者最怕的,不是病毒本身,而是來自最親近人的疏離。支持、理解與尊重,比口罩、手套更能保護彼此的心。如同一道湯若加了鹽才會有味,一段關係若加了信任,才會有療癒的力量。

你所給的一個微笑、一句「那我們去吃飯吧」,或許就成了對方人生中最溫暖的保健品。

那些年,我們都誤會了HIV的傳染方式

還記得學生時代的健康教育課嗎?那時的我們被一句話嚇得不敢靠近:「得愛滋會死,而且會傳染。」多年後才發現,這句話雖然出自保護,卻埋下了偏見的種子。

科學已經證實,HIV只能透過「體液進入體內」才可能感染。也就是說,必須是血液、精液、陰道分泌物或母乳進入傷口或黏膜才有風險(註4)。而我們擔心的共用馬桶、餐具、游泳池、甚至蚊子叮咬,實際上都是安全的(註5)。

這就像有些人聽說芒果「會過敏」,便從此不碰。但事實是,並不是每個人都會對芒果過敏,而且吃芒果的方式也很重要。理解了原理,才不會錯失營養;理解了愛滋的傳染機制,才不會錯失一段好好對待他人的機會。

改變觀念,也是一種健康行動。

愛是一種疫苗:尊重與接納能減少傷害

你知道嗎?對許多HIV感染者來說,被病毒感染的那一刻,不一定比「被朋友疏遠」更痛。

真正讓人受傷的,不是病毒,而是孤單。

就像中醫強調「氣機調和,百邪不侵」,一個人若活在理解與被接納的環境裡,心理免疫力往往更勝任何藥物。根據國際心理醫學研究指出,社會支持是HIV感染者改善生活品質與治療依從性的重要關鍵(註6)。一句「沒關係,我懂」,勝過千句科學解釋。

而你的一個舉動──坐在他旁邊吃飯、邀他一起旅行、邀他孩子來家裡玩──可能比醫院裡的任何抗病毒藥物,都更有力量。因為愛,是一種讓恐懼失效的疫苗。

別小看這種溫柔的革命,它會在這個社會悄悄長出新的理解與信任。

結論:理解,是最好的解毒湯

在人與人的相處裡,真正能治癒的從來不是藥,而是一句不再退縮的問候。

HIV,不靠碰觸傳染;但恐懼,卻能靠語言擴散。正如《黃帝內經》所言:「陰陽和,百病不生。」理解,是一種平衡;尊重,是一帖內心安穩的方劑。

你可以這麼做——

☑️ 當孩子問你:「我可以握他的手嗎?」請回答:「當然可以,他需要朋友。」

☑️ 當朋友因HIV沉默不語,你可以說:「你不是病毒,你是我的誰誰。」

這就像熬一鍋湯,若心裡帶著偏見,那味道即使用了好藥也不會甘甜。

你不需要成為醫師,也能成為那位帶來安全感的人。因為:

無病而服藥者,傷其正氣;無患而避人者,損其德性。

誤解如瘀血,需以通絡化解。

很多人不知道,最嚴重的「傳染」不是病毒,而是冷漠。

下一次,請別急著後退一步,不如靠近一點,用你的行動成為他人生命中的一帖「回陽之劑」。

💬如果你也曾對HIV感到困惑或害怕,不妨在下方留言,讓我們一起拆解那堵「看不見的牆」。

📌《本文將依據最新提問持續更新》

📚參考文獻

註1、Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). HIV Transmission: Can You Get HIV from Casual Contact?

註2、Myint-U, A., et al. (2021). Misconceptions about HIV transmission and the impact of stigma in public health messaging. BMC Public Health, 21(1), 1129.

註3、UNAIDS. (2022). HIV Transmission and Risk: A Summary of the Evidence.

註4、World Health Organization (WHO). (2021). Fact sheet: HIV/AIDS. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

註5、CDC. (2023). HIV and Everyday Contact: Myths and Facts.

註6、Logie, C. H., et al. (2022). Social support and mental health outcomes in people living with HIV: A global review. Journal of the International AIDS Society, 25(4), e25901.

| 常見迷思或行為 | 是否會傳染HIV? | 原因說明 |

|---|---|---|

| 擁抱或握手 | ❌ 不會 | HIV無法穿透完整皮膚,也不經由觸碰傳染 |

| 共用餐具或馬桶 | ❌ 不會 | HIV需特定體液傳播,無法在空氣或環境表面存活 |

| 與感染者一起吃飯或共處一室 | ❌ 不會 | 呼吸、汗水、唾液等都不是傳染來源 |

| 接吻(無血液或傷口狀況) | ❌ 幾乎不會 | 唾液含有抑制病毒的酵素,且傳染風險極低 |

| 性行為(未保護/體液交換情況) | ✅ 可能 | 透過血液、精液、陰道分泌物傳播,需採用保護措施避免感染 |

✅常見問題與回覆

問題1:擁抱或握手真的不會傳染愛滋病毒嗎?

回覆:真的不會。HIV無法穿透健康皮膚,也不會經由觸摸、擁抱、握手、或共用物品傳播。病毒需要透過體液進入體內才可能感染,例如血液、精液或陰道分泌物。日常接觸是安全的,不需要額外防護。

問題2:共用餐具或馬桶會不會有風險?

回覆:不會。愛滋病毒離開人體體液後在空氣中極不穩定,無法在表面如馬桶、餐具、浴室環境中存活。只要保持基本衛生習慣,就不會有任何感染風險。

問題3:如果我親吻HIV感染者,會不會有危險?

回覆:在沒有傷口或出血情況下,親吻幾乎不會造成感染。唾液中含有酶可抑制病毒活性。根據科學研究,親吻的傳染機率極低,但若雙方口腔有開放性傷口則應避免深吻。

問題4:社會上為什麼還是很多人害怕與HIV感染者接觸?

回覆:這種恐懼多半源於過去缺乏正確教育與媒體誤導,而非醫學根據。就像中醫所言:「無病而避人,損其德性。」誤解造成的距離,往往比病毒更傷人。正確認知才能拆除偏見。

問題5:我可以怎麼支持身邊的HIV感染者?

回覆:給予尊重、理解與實際行動。可以主動邀約共餐、握手問候,讓他們知道自己沒有被孤立。像湯裡一撮鹽,信任與關懷能讓人心的湯頭暖起來。

本文作者:草本上膳醫廚-黃子彥

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。