台灣擁有壯麗的山脈和豐富的自然景觀,許多人熱愛登山健行,據統計,每五位台灣人就有一人有登山習慣。不過,在欣賞雲海、松林與高山湖泊之前,若缺乏正確的動作控制與裝備知識,容易讓運動變成傷害的起點。

常見的登山運動傷害與改善方式:

- 膝蓋痛(膝蓋過度使用或攀爬時)

- 原因:

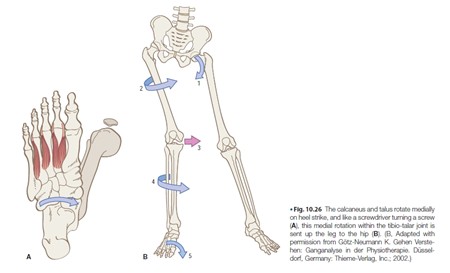

- 上坡時,上半身重心沒有移到前腳跟,無法良好用臀部發力,臀肌同時是防止股骨過度內轉的肌肉,在跨步下若無法正確用力,容易形成X型腿(下圖),造成下肢生物力學異常。

(*出處:Anatomy trains 4th edition/Thomas W. Myers/p.190)

-

- 下坡時,股四頭肌負責剎車,因肌力不足而無法穩定。

- 改善方法:

- 使用膝蓋護具或登山杖來減少膝蓋的壓力。

- 在上坡時,保持上半身略前傾,同時想「用屁股推起整個身體」,身體重心貼近大腿(不要拉著膝蓋往上),慢慢發力,不要慣性用跳的上階。

- 在下坡時,保持身體稍微後仰,重心靠後,減少膝蓋的負擔。

- 做膝部穩定性訓練,如單腳站立、膝蓋靈活度訓練等。

- 踝部扭傷

- 原因:登山過程中不穩定的地面或突如其來的腳步扭曲可能會導致踝部扭傷。

- 改善方法:

- 穿著適合的登山鞋,並確保鞋底有足夠的抓地力。

- 增加踝部的靈活性和強度訓練,如單腳站立或踝關節穩定性訓練。

- 穿著長襪,包覆腳踝。

- 股四頭肌疲勞與拉傷

- 原因:長時間的攀爬會使股四頭肌過度使用,造成疲勞和拉傷。

- 改善方法:

- 定期休息和伸展,避免過度使用單一肌群。

- 在上坡時,透過些微外八,讓內收肌群可以幫忙出力,或者在陡坡用Z字型走法上坡。

- 在下坡時,使用登山杖,可減少膝關節的剪力與壓迫力約 12–25%,同時降低股四頭肌活動。

(*出自:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10622357/) - 加強股四頭肌和其他下肢肌肉的力量訓練,如深蹲、腿推、腿屈伸等。

- 脊椎與背部痛

- 原因:長時間背負重物或不良的姿勢會對脊椎和背部肌群造成負擔。

- 改善方法:

- 確保背包的重量均勻分布,並調整背帶,使背包上端維持在肩胛骨位置,且讓貨物重心靠近脊椎(下圖右一),不要出現斜向分力,壓在肩與腰。

- 背包使用胸帶與髖帶以分散壓力。

- 重量限制:總重量不超過體重的 20–30%,若可控在 10–15% 則最理想。

(*出處:https://insightsjhr.com/index.php/home/article/view/896)

-

- 做核心肌群訓練,如平板支撐、橋式等,增加脊椎的穩定性。

(*上圖出處:https://lighthikinggear.com/pages/natural-upright-posture)

- 足底筋膜炎

- 原因:長時間站立或走路,尤其是在硬地或不平坦的路面上,會導致足底筋膜過度拉伸或受壓。

- 改善方法:

- 加強臀部肌力與強化踝關節穩定,可以改善對地震動的吸收與筋膜過度負荷的問題。

- 穿著具有良好支撐性的鞋子。

- 做足底筋膜的伸展運動,如滾動高爾夫球、腳尖拉伸等

- 伸展整體腿部後側,包含膕繩肌與腓腸肌。

- 尺側手腕疼痛或肩膀疲勞

- 原因:攀爬或使用登山杖時,肩膀和手臂長時間負荷,可能會導致上肢的肌肉拉傷或疲勞,錯誤的使用登山杖腕帶,易造成尺側手腕疼痛,也就是TFCC (三角纖維軟骨複合體) 損傷。

- 改善方法:

- 強化肩膀和上肢肌肉,進行拉伸和穩定性訓練。

- 使用登山杖時確保姿勢正確,避免過度依賴上肢。

| 地形 | 杆長設定 | 手部與腳步協調 | 功能與建議 |

| 平地 | 手肘 90° | 雙腳交替步伐,手杖節奏支撐 | 維持穩定步態與核心平衡 |

| 上坡 | 短於平地設定 5–10 cm | 前杖+後腳同步踩推 | 提供前進推力,減輕腿部負擔 |

| 下坡 | 長於平地設定 5–10 cm | 前杖先著地,搭配重心控制 | 減少膝蓋離心壓力、提升穩定性 |

| 橫坡 (側針對) | 兩杖長度差調整 | 上側杖短、下側杖長 | 助力穩定側斜地形 |

-

- 正確使用登山杖腕帶,防止手腕損傷。

| 錯誤使用法 | 正確使用法 |

| ❌ 直接從上方插入或手繞在腕帶外。

❌ 容易讓尺側手腕過度受壓,造成TFCC損傷。 |

✅ 手從腕帶底部穿入,帶子在橈側,且握把壓在帶子上方。

✅ 力量由手腕與手掌分攤,避免單點施力。 |

- 預防運動傷害的登山裝備

| 裝備名稱 | 功能與使用重點 | 能預防哪些傷害 |

| 多段調整式登山杖 | 減輕膝關節負擔,上坡縮短、下坡拉長,幫助上下坡穩定。建議使用正確腕帶方式,搭配對側腳節奏推進。 | ✅ 膝蓋痛

✅ 下坡失衡 ✅ 手腕過度使用 |

| 膝蓋護具/彈性貼紮 | 增加膝蓋穩定性與本體感覺回饋。選擇能支撐髕骨、又不限制活動的款式。 | ✅ 髕骨疼痛

✅ 下坡衝擊過大 |

| 高筒登山鞋 | 支撐足踝關節、防扭傷。鞋底具良好抓地力,能因應濕滑或鬆軟地形。 | ✅ 踝部扭傷

✅ 足底筋膜炎 |

| 登山背包(附髖帶/胸扣) | 重心貼近脊椎、重量分散至骨盆。調整背帶至肩胛骨位置,避免過度拉背。 | ✅ 背痛、腰痛

✅ 姿勢不穩 |

| 機能衣物(排汗/壓縮褲) | 減少肌肉晃動與疲勞,保持身體乾爽減少擦傷。 | ✅ 股四頭肌疲勞✅ 肌肉拉傷 |

| 護踝長襪 / 足弓鞋墊 | 保護腳踝關節與筋膜壓力點,穩定步態。 | ✅ 足底筋膜炎

✅ 扁平足 |

| 太陽帽 / 頭巾 / 抗UV袖套 | 降低熱耗與紫外線照射,減少疲勞與中暑機率。 | ✅ 提升續航體能 |

| 水袋背包 / 背水袋 | 可隨時補水,不需卸包喝水,有助維持身體水分平衡,可額外添加能量飲補充電解質。 | ✅ 延長行走時間 ✅ 降低抽筋風險 |

小提醒:

- 初學者優先準備:登山杖、護膝、合腳登山鞋

- 挑選原則:以「貼身、安全、可調整」為優先,例如:背包要可貼背、登山杖要可調長度

- 定期檢查與訓練搭配:裝備不能完全取代肌力與控制,仍建議搭配肌群訓練、暖身伸展與動作訓練

常見登山運動傷害與對應處理方式總結:

| 傷害部位 | 常見原因 | 改善方式 |

| 膝蓋疼痛(上坡/下坡) | 上坡:重心沒移到前腳,無法啟動臀肌。下坡:股四頭肌力量不足,無法煞車。 | – 使用護膝或登山杖分擔壓力。- 上坡時身體前傾,腳跟施力推起。- 下坡時略後仰、縮小步伐減震。- 訓練單腳平衡、膝蓋控制力。📘 出處:Anatomy Trains, 4th ed. |

| 踝關節扭傷 | 腳步不穩、踩空、地面崎嶇。 | – 穿專業登山鞋,鞋底具抓地力。- 訓練踝關節穩定,如單腳站立。- 穿高筒襪保護踝關節。 |

| 大腿前側肌肉疲勞(股四頭肌) | 長時間爬升導致肌肉過度使用。 | – 上坡時略外八、使用Z字走法減負擔。- 下坡使用登山杖可減少膝壓25%。- 加強腿部肌力,如深蹲、腿推。📘 文獻來源:PubMed 10622357 |

| 背部與脊椎疼痛 | 背包背法錯誤或負重過重。 | – 負重盡量靠近背部中線。- 使用胸扣與髖帶分散壓力。- 建議背包重量控制在體重10–15%。- 加強核心肌群(橋式、平板撐等)。📘 出處:Insights JHR |

| 足底筋膜炎 | 長時間站立、走在硬地或坡地上。 | – 穿具足弓支撐的鞋子。- 滾腳底按摩球、伸展腿後肌。- 強化臀肌與踝部穩定性。 |

| 手腕或肩膀痠痛(TFCC/尺側手腕壓力) | 登山杖腕帶使用方式錯誤,長時間負重。 | – 正確使用腕帶:手從底部穿入、壓在帶子上再握住握把(帶子應在橈側)。- 強化上肢肌肉、練習拉伸與穩定訓練。 |

運動強化類型總結:

| 類型 | 建議訓練 | 頻率建議 | 特別注意事項 |

| 核心穩定 | 橋式、死蟲式、側棒式 | 每週3次,每次2–3組 | 保持骨盆不晃動 |

| 下肢控制 | 登階訓練、單腳平衡 | 每週3次 | 慢動作控制,不做快跳 |

| 足底放鬆 | 滾高爾夫球、腳趾爬毛巾 | 每天 | 避免過度用力導致刺激 |

| 肌力維持 | 深蹲、提臀、臀中肌訓練 | 依登山頻率調整 | 使用彈力帶可提升效果 |

小提醒:

- 預防大於治療!登山前務必熱身,行程中保持良好姿勢,並適時補水與休息。

- 受傷時請尋求專業評估,不要忽略小疼痛,避免變成慢性傷害。

編輯:GCM上醫預防醫學發展協會 數位編輯部

連結: https://gcm.org.tw/blog/hiking-posture-tips

免責聲明:

本篇文章內容僅供一般民眾營養與健康教育參考,無法取代醫療專業人員的臨床診療與個別化建議。如您出現明顯不適、慢性病情惡化或其他健康疑慮,請儘速就醫,並依專業醫療人員之評估與處置為準。