作為GCM「中華民國上醫預防醫學發展協會」醫友健賞團成員的Ovi吳奕璇,本身也是著名的中醫Youtuber。他以其深厚的中醫學識和創新的中西醫整合觀點,對中醫學的基本原理進行了深入淺出的講解。

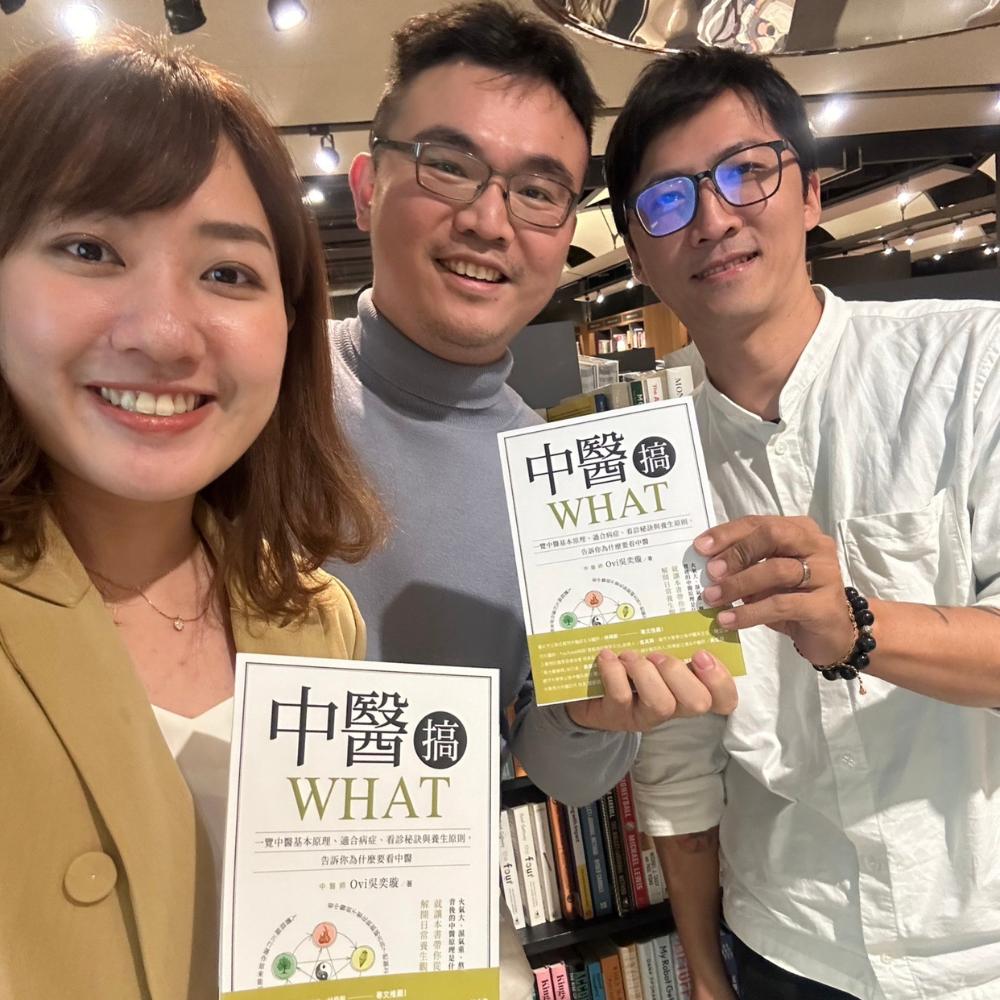

這場活動中,黃子彥中醫師也一同參與了這個活動為Ovi捧場。黃子彥不僅是一名中醫師,也擔任GCM創會理事長、現任副理事長,並是「上膳醫廚」的創始人。他的出席為這次的活動增添了更多中醫與健康生活深層連結的交流與討論。

在活動中,Ovi以輕鬆幽默的方式,將中西醫的知識妙趣橫生地對比呈現。她還分享了自己從學生到成為中醫師的有趣故事,以及創作影片和本書的幕後花絮。她的手繪插圖不僅可愛,還讓中醫的複雜理論變得易懂有趣。

《中醫搞WHAT:一覽中醫基本原理、適合病症、看診秘訣與養生原則,告訴你為什麼要看中醫》這本書,是你了解中醫不可或缺的好幫手。無論是談論中醫的陰陽五行、望聞問切,還是針灸和中藥,Ovi都用淺顯易懂的語言,加上她的親筆插畫,讓這些概念變得生動有趣。

本書的亮點:

- 用輕鬆的方式介紹中醫的基礎知識,讓你對中醫有更全面的了解

- 透過Ovi的獨特圖解,讓你一看就懂中醫的深奧理念。

Ovi吳奕璇中醫師的新書《中醫搞WHAT》不僅是一本深入淺出的中醫科普書籍,更是讓你在忙碌生活中找到健康秘訣的好夥伴。想要健康生活,又或是對中醫充滿好奇?這本書絕對值得一讀!

GCM「中華民國上醫預防醫學發展協會」是一個專注於幫助大家更好地了解健康生活飲食與正確預防醫學觀念的組織。我們舉辦各種活動來鼓勵大家多了解健康相關知識。這樣的活動不只讓會員們彼此更親近,還幫助推動我們國家預防醫學的進步。我們相信,通過這樣的努力,可以幫助大家擁有更健康的生活。所以,我們誠邀您一起加入,共同促進健康生活和預防醫學的發展。

【吳奕璇 中醫師】

【Ovi’s中醫日常】-品牌創辦人

主治項目:

一般內科、婦科月經失調、更年期症候群、經痛、過敏性鼻炎、慢性疲勞調理、

運動傷害、腰部紐挫傷、媽媽手、肩頸痠痛、網球肘、慢性痠痛

現任:

光華馬光中醫診所 主治醫師

經歷:

高雄義大醫院 醫師

花蓮慈濟醫院 醫師

光華馬光中醫診所 醫師

中華民國顏面針灸醫學會會員

自媒體:

IG:https://www.instagram.com/ohohoviwu/?hl=zh-tw